Fortsetzungsserie: „Dänisches MCS-Forschungscenter im internationalen Blickfeld“

Teil III: Paradoxon – Dänischen MCS-Kranken wird mangels wissenschaftlicher Dokumentation, an der niemand Interesse hat, Hilfe verweigert!

Bis 2008 war es in Dänemark für lokale Behörden üblich, schwer an MCS Erkrankten entsprechend Paragraph 122 des Sozialrechts kostenlos Hilfsmittel zu gewähren, indem sie diesen Halbgesichts-Atemmasken mit Aktivkohlefilter zugestanden. 2008 wurde der Antrag einer schwer MCS Erkrankten für eine Atemmaske von den Behörden ihres Wohnortes abgelehnt. Dieser Fall endete vor der Dänischen Beschwerdeinstanz, welche die Ablehnung mit folgender Begründung aufrecht erhielt:

„… die chronische Manifestation der Erkrankung (MCS) und ihre Ursachen sind medizinisch nicht dokumentiert, es mangelt an Diagnosekriterien und Behandlungsmethoden, gleichermaßen gibt es keine medizinische Belege, dass eine Maske für das Funktionieren in ihrem täglichen Leben ein wirksames Hilfsmittel darstellt.“

Nach diesem Vorfall wurden zahlreichen MCS-Betroffenen von den lokalen Behörden ebenfalls die Bewilligungen der mit Filtern versehenen Atemmasken mit Verweis auf die obige Entscheidung gestrichen. Zugleich gibt es in Dänemark keine einzige Krankenhausabteilung, die dafür da ist, diese Gruppe schwer an MCS Erkrankter zu untersuchen, zu diagnostizieren, zu behandeln und/oder zu beraten. Alle Gerichts- instanzen verweisen auf das Forschungszentrum für Chemikalienempfindlichkeiten in Kopenhagen, das 2006 mit minimaler Mittelausstattung eingerichtet wurde, das sich aber selber nicht mit MCS-Patienten befasst, außer sie als Versuchs-Kandidaten im Promotionsstudium und in Projekten einzusetzen.

Das Forschungszentrum verweigert die Erforschung der Auswirkung von Atemschutzmasken auf die von MCS betroffene Bevölkerung

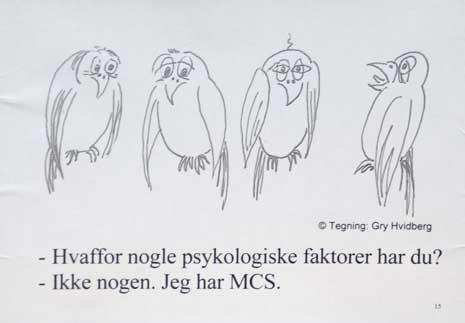

Nach dem Rechtsspruch der dänischen Beschwerdeinstanz wandte sich eine große Zahl MCS-Erkrankter an das Forschungszentrum, damit dieses die Auswirkung von Atemschutz- masken auf die von MCS betroffene Bevölkerung dokumentiert. Diese Masken sind derzeit neben der sogenannten Vermeidungsstrategie die einzige wirksame zur Verfügung stehende Behandlungsmaßnahme für MCS- Kranke. Diese Vermeidungsstrategie führt zu sozialer Isolation und damit zum potentiellen Risiko subsequenter psychischen Beeinträchtigungen, welche sich im Leben der MCS-Betroffenen aus der Isolation von der Außenwelt ergeben. Durch das Tragen einer Atemmaske kann diese Isolation jedoch verringert werden.

Nach dem Rechtsspruch der dänischen Beschwerdeinstanz wandte sich eine große Zahl MCS-Erkrankter an das Forschungszentrum, damit dieses die Auswirkung von Atemschutz- masken auf die von MCS betroffene Bevölkerung dokumentiert. Diese Masken sind derzeit neben der sogenannten Vermeidungsstrategie die einzige wirksame zur Verfügung stehende Behandlungsmaßnahme für MCS- Kranke. Diese Vermeidungsstrategie führt zu sozialer Isolation und damit zum potentiellen Risiko subsequenter psychischen Beeinträchtigungen, welche sich im Leben der MCS-Betroffenen aus der Isolation von der Außenwelt ergeben. Durch das Tragen einer Atemmaske kann diese Isolation jedoch verringert werden.

Doch zum großen Erstaunen und zur Verzweiflung der MCS-Kranken erklärte das Forschungszentrum auf seiner Homepage, dass es die Wirkung von Atemschutz- masken mit Aktivkohle auf die von MCS betroffene Bevölkerung nicht untersuchen wird. Seine Argumente waren unter anderem, dass für eine Untersuchung der Wirkung von Atemschutzmasken bei MCS-Erkrankten eine klinisch kontrollierte Studie nötig wäre, und eine solche Studie müsste sowohl Placebo kontrolliert als auch doppelblind sein, damit die Ergebnisse zuverlässig und nützlich werden. Deshalb hat es für das Forschungszentrum keinen Vorrang, Forschungsmittel für die Untersuch- ung von Atemmasken auszugeben, sondern man konzentriere sich stattdessen auf mögliche Mechanismen der Erkrankung und auf anderen Behandlungsstrategien. (1)

So besteht für dänische MCS-Kranke keine Aussicht, dass jemand die für das Dänische Sozialsystem erforderliche Dokumentation in Angriff nimmt. Darum besteht keine Aussicht, Atemmasken bewilligt zu bekommen, ein Hilfsmittel, das für Erkrankte extrem lebenswichtig ist – ein verrücktes Paradoxon, dass einer modernen Wohlfahrtsgesellschaft unwürdig ist.

Stattdessen sieht das Forschungszentrum Elektroschock für MCS als interessant an

Zeitgleich zum oben Geschilderten beschäftigte sich das Forschungszentrum mit einem MCS-Kranken der zustimmte, über sechs Monate einer elektrokonvulsiven Therapie unterzogen zu werden, (zuerst acht Elektroschock-Behandlungen über drei Wochen und danach alle zwei Wochen). Auf Grundlage dieser subjektiven Evaluation mit einem MCS-„Patienten“ zur Wirkung dieser elektrokonvulsiven Therapie – eine weder Placebo kontrollierte noch doppelblinde „Studie“ – veröffentlichte das Forschungszentrum einen wissenschaftlichen Artikel:

„Elektrokonvulsive Therapie reduziert Symptomschwere und Soziale Behinderung bei Multiple Chemical Sensitivity: Ein Fallbericht“ Elberling et al. (2)

Dieser kommt zu folgendem Ergebnis: „Für diesen Fall wurde durch eine initiale ECT Abfolge und durch eine Aufrechterhaltungsbehandlung auf die Schwere der Sympt- ome und die soziale Behinderung eine positive Wirkung erzielt. Elektro- konvulsive Therapie sollte für schwere und sozial behindernde MCS als Möglichkeit in Betracht gezogen werden, es sind jedoch weitere Studien notwendig, um zu evaluieren, ob ECT zur Behandlung von MCS empfohlen werden kann.“

Die begrenzten Forschungsmittel werden großzügig für Achtsamkeit-Therapie ausgegeben

Das Forschungszentrum plant seine sehr begrenzten Mittel auch für die Erforschung der Wirkung von Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie [MBCT] auf MCS auszu- geben.

2008 führte das Forschungszentrum gemeinsam mit dem Zentrum für Psychiatrie der Kopenhagener Uniklinik eine Pilotprojekt-Studie durch. Der Titel dieser Projektstudie lautete auf der Homepage der Universitätsklinik Kopenhagen: „Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie somatisierender Patienten, vor allem MCS-Patienten.“ Dieser Titel wurde jedoch hastig zu „Die Wirkung von Achtsamkeitsbasierter Kognitiver Therapie auf Menschen mit Parfüm- und Chemikalien-Überempfindlichkeit“ geändert, nachdem MCS-Kranke heraus fanden, dass das Forschungszentrum sie in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Psychiatrie für geisteskrank hält. Jesper Elberling, der damalige wissenschaftliche Leiter des Forschungszentrums wollte dies alles mittlerweile als ein „Versehen“ verstanden wissen.

Zurzeit ist zur Fortsetzung des obigen Pilotprojektes ein Promotionsstudium geplant, um die Wirkung von Achtsamkeit auf die MCS-Bevölkerung zu erforschen. Dies ist offenbar eine jener Behandlungsstrategien, für welche das Forschungszentrum seine begrenzten Forschungsmittel großzügigerweise bevorzugt ausgibt, ungeachtet dessen, dass dänische MCS-Kranke dem Forschungszentrum immer wieder berichteten, dass Atemmasken eine wirkungsvolle Therapie-Strategie darstellen, während niemand jemals von MCS-Kranken gehört hat, die durch Achsamkeit-Therapie irgend eine Wirkung auf ihre MCS erfahren haben.

Wird das Forschungszentrum seiner Hartnäckigkeit treu bleiben und für diese anstehenden Forschungsarbeiten Placebo kontrollierte Doppelblind-Studien fordern?

In naher Zukunft wird das Forschungszentrum seine neue Studie über die Wirkung von der Achtsamkeit-Therapie auf MCS beginnen, und dann werden wir sehen, ob das Forschungszentrum tatsächlich seinen eigenen Anforderungen und Argumente gerecht wird, nach denen für die Beurteilung von Therapiewirkung eine klinisch kontrollierte Studie erforderlich ist, die sowohl Placebo kontrolliert als auch doppelblind sein muss, damit die Resultate verlässlich und nützlich werden.

Hoffentlich gelten diese Anforderungen nicht nur für solche Therapieformen, (Wirkungen, welche das Forschungszentrum nicht dokumentieren möchte), wie z.B. Halbgesichts -Atemschutzmasken mit Aktivkohle-Filter, die in der Tat für die meisten schwer MCS-Kranken von vitaler Bedeutung sind, und welche momentan die einzige Therapie-Strategie darstellen, Menschen die an MCS leiden, eine zeitweilige Möglichkeit zu bieten, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, und welche schwer an MCS Erkrankte als hoch wirksame Therapie-Strategie erfahren. Dieser hoch wirksamen Therapie-Strategie ermangelt es jedoch – gemäß dem Forschungs- zentrum – einer „wissenschaftlichen Dokumentation“, die offenbar niemand in Dänemark erstellen möchte.

Autor: Bodil Nielsen, Denmark

Englische Übersetzung: Dorte Pugliese für CSN – Chemical Sensitivity Network

Deutsche Übersetzung: 87.187.139.145@Fr 20. Aug 18:50:59 CEST 2010

Anmerkung des Übersetzers:

Den Gebrauch einer Atemschutzmaske als Therapie-Strategie zu bezeichnen mag dem Wortlaut der dänischen Gesetze geschuldet sein. Von einer Atemmaske geht aber keine therapeutische, sprich heilende Wirkung aus. Dies wäre all zu leicht in einer Placebo-kontrollierten Doppelblind-Studie zu „beweisen“, wobei der Nutzen, die Schutzwirkung vor schädlichen Expositionen, eben so leicht unterschlagen werden könnte. – Es ist noch verrückter und unwürdiger: Die Kranken müssen sich Mittel zum Schutz als Therapie erbetteln, während man ihnen adäquate Therapie verweigert, bzw. sie mit falschen bedroht. MBCT ist für Menschen, die es nicht brauchen, Psychoterror und ECT ist Körperverletzung. Zu ECT ist ein Artikel von CSN in Vorbereitung.

Fortsetzungsserie: „Dänisches MCS-Forschungscenter im internationalen Blickfeld“

Teil I: Verändert ein dänisches MCS –Wissenscenter die internationalen Erkenntnisse über Chemikalien-Sensitivität?

Teil II: MCS – Multiple Chemical Sensitivity: Ein Bericht aus Dänemark