„Mir steht nichts zu“ – Kein Geld für kranke Menschen Teil 1

Kranke Menschen brauchen mehr Geld als gesunde, um überleben zu können. Das ist klar. Eine verschimmelte Wohnung kann lebensbedrohlich für jemanden mit schweren Allergien werden. In diesem Fall leidet eine Frau, Marion, an Allergien und MCS (Multiple Chemikalien-Sensitivität, die Betroffenen reagieren wie allergisch auf Chemikalien). Dazu kommen bei ihr noch Gelenkerkrankungen.

Benötigt wird also ein schadstoffarmes Umfeld und verschiedene Hilfsmittel. Nicht zu bezahlen, wenn man von Sozialgeldern leben muss. Hier wird der minimale Grundbedarf definitiv nicht gedeckt. Marion lebt in einer Wohnung und einer Umgebung, die sie jeden Tag kränker machen. Selbst ihre Hunde und ihr Mann werden von dem Schimmel krank.

Was hier in diesem Blog geschildert wird, ist kein Einzelfall. So geht man mit den meisten kranken Menschen, die dringend mehr Geld benötigen, um.

Den folgenden Brief hat Marion an die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Soziales geschickt.

sehr geehrte damen und herren,

ich möchte ihnen heute mal meine problematik darlegen, ich leide unter multiplen allergien, mcs (Multiple Chemical Sensitivity) und diversen gelenkerkrankungen, die u.a. verhindern, das ich überhaupt am öffentlichen leben teilnehmen kann. leider, aufgrund unserer finanziellen situtaion, ich bekomme eine kleine em-rente, mein mann alg 2, waren wir gezwungen billigen wohnraum in berlin neukölln, nähe flughafen tempelhof anzumieten.

seitdem ich in dieser wohnung lebe hat sich mein gesundheitszustand rapide verschlechtert. es handelt sich um eine erdgeschosswohnung, wobei anzumerken ist, das in 1,5 m entfernung die autos lustig rückwärts in parkhäfen einparken und so ihre abgase in die zwei haupträume der wohnung pusten. die wohnung ist ungünstig geschnitten, egal wo man das fenster öffnet, frische luft ist mangelware und das für jemanden der mit massiven gesundheitsproblemen auf abgase, zigarttenrauch, renovierungsgerüche, duftstoffe, etc., etc. reagiert ist das der reinste horror.

in den wintermonaten ist die luft hier noch extrem von den heizern mit den allesbrennern belastet, die das wort allesverbrenner wörtlich nehmen.

hinzu kommt, das wir in der wohnung vor 2 jahren einen wasserschaden hatten, die damalige mieterin lies 2 stunden die badewanne mit lauge überlaufen und überschwemmte damit unsere wohnung. die hausverwaltung stellte uns 14 tage ein trockengerät (von dem horror den das für mich bedeutete, in dieser feuchten, riechenden wohnung leben zu müssen, möchte ich erst garnicht berichten) und lies dann die wände neu streichen, das wars. seitdem kann ich 1 zimmer garnicht mehr bewohnen, d.h. mein mann und ich leben seitdem wie in einer wg, jeder hat ein wohn/schlafzimmer.

die hausverwaltung ist natürlich für nichts zuständig, man sieht ja nichts und gelte mit meiner mcs eh als unnormal, nur mittlerweile reagiert mein mann mit allergien auf sein wohn/schlafzimmer, die sich in ständig verstopfter nase, tränenden augen, usw. äussern, selbst der hund ist seitdem an allergien erkrankt, was vom tierarzt zu belegen ist.

egal wo wir uns hingewandt haben, sagte man uns, ziehen sie aus. nur finden sie einmal eine wohnung für den preis von 444 Euro warm, worin ein erkrankter leben kann. mittlerweile ist es in berlin so, das schon abgewunken wird, wenn die wohnungsbesitzer das wort alg 2 hören, sie haben ja alle so schlechte erfahrungen mit diesen menschen gemacht…

selbst hier in der gegend liegen die preise für eine kleine 2-zimmer-wohnung über dem zugebilligtem satz.

und wenn eine wohnung noch für diesen preis zu haben ist, dann müssen sie die nicht renovieren sondern sanieren, so runtergekommen sind diese wohnungen.

während ich dies hier schreibe, zittere ich wie espenlaub, mein mund brennt, ich kämpfe nach luft und meine hände sind eiskalt, ich hatte versucht zu lüften, nur ein vorbeifahrendes auto und ein fussgänger mit zigarette haben gereicht, um diese symtome auszulösen und damit kämpfe ich tag für tag.

bitte entschuldigen sie die kleinschreibung, aber aufgrund von gelenkerkrankungen bin ich nicht in der lage, meine finger normal zu benutzen.

mit freundlichen grüssen

marion

p.s. ich werde dieses schreiben als offener brief im csn-forum für mcs erkrankte veröffentlichen

Die Antwort der Senatsverwaltung lautet wie folgt:

Sehr geehrte Frau ,

zum einen haben Sie Dank, dass Sie sich vertrauensvoll an meine Behörde gewandt haben.

Ich habe Ihr Schreiben aufmerksam gelesen und möchte Ihnen wie folgt antworten.

Gestatten Sie mir aber zunächst eine Vorbemerkung:

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales ist nicht die vorgesetzte Dienstbehörde der Berliner JobCenter. Nach der Berliner Verfassung und dem Bezirksverwaltungsgesetz sind wir weder befugt noch in der Lage in Verwaltungsabläufe der JobCenter einzugreifen, Bescheide der JobCenter zu ändern oder bestimmte Entscheidungen zu erzwingen. Sie Senatsverwaltung hat stattdessen ein einheitliches, rechtskonformes handeln der JobCenter z.B. im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung zu gewährleisten.

Ihr Umzugswunsch ist auf jeden Fall nachvollziehbar und ich denke, er würde von Ihrem zuständigen JobCenter entsprechend unterstützt werden.

Es ist aber in Tat so, dass bei Neuanmietung einer Wohnung gem. Ziff. 3.2.2 Ausführungsvorschriften zur Gewährung von Leistungen gem. § 22 SGB II und §§ 29 und 34 SGB XII (AV-Wohnen), der Richtwert für 2 Personen, hier 444€, einzuhalten ist.

Ausnahmeregelungen gibt es dem Grunde nach nur bei Wohnungslosigkeit oder bei akut drohender Wohnungslosigkeit.

Allerdings möchte ich Ihnen gerne raten, sich hierzu mit dem Sozialdienst Ihres Bezirkes in Verbindung zu setzen.

Denn sollte dieser oder der Fachdienst des Gesundheitsamtes feststellen, dass eine Neuanmietung für Sie, tatsächlich nicht bis zur Höhe des Richtwertes möglich ist, so sollte dies im Rahmen einer Einzelfallentscheidung Berücksichtigung finden.

Dies vermag ich von hier aber nicht zu entscheiden.

Auch wenn ich Ihnen nicht direkt bei der Lösung Ihres Problems behilflich war, so hoffe ich dennoch weitere Möglichkeiten zur Behebung dessen aufgezeigt zu haben

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Marion wurde mit diesem eiskalten Amtsdeutsch nur abgewimmelt. Kein Sozialdienst, kein Gesundheitsamt und schon gar kein JobCenter half. Sie sitzt immer noch in der unerträglichen Wohnung. Marion antwortete dem Herrn B., der ihr „Im Auftrag“ geschrieben hatte. Sie machte ihre Situation nochmals deutlich. Diesmal antwortete der feine Herr B. nicht und auch kein Anderer.

Autoren:

Marion und Amalie für CSN – Chemical Sensitivity Network, 2. September 2009

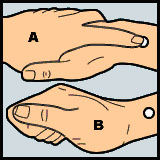

Der erste Punkt ist der Punkt Lunge 7. Damit wird der Lungenmeridian aktiviert und gekräftigt. Der Punkt wird klassischerweise angewendet bei Atemwegsbeschwerden, Kopf-, Nacken- und Halswirbelsäulenbeschwerden sowie bei neurologischen Krankheiten, auch verwendet bei Neuropathien. Bekannt ist auch die Anwendung bei Migräne.

Der erste Punkt ist der Punkt Lunge 7. Damit wird der Lungenmeridian aktiviert und gekräftigt. Der Punkt wird klassischerweise angewendet bei Atemwegsbeschwerden, Kopf-, Nacken- und Halswirbelsäulenbeschwerden sowie bei neurologischen Krankheiten, auch verwendet bei Neuropathien. Bekannt ist auch die Anwendung bei Migräne.

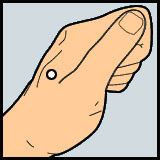

Als drittes kommt der Punkt Dickdarm 4. Er wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd, ist auch sinnvoll bei Atemwegsbeschwerden, besonders der oberen Atemwege (Schnupfen, Heuschnupfen), lindert Verspannungen, Gelenkbeschwerden, Kopfschmerz, Migräne. Als Punkt auf dem Dickdarmmeridian kommt ihm auch eine Bedeutung für Haut und Schleimhäute zu.

Als drittes kommt der Punkt Dickdarm 4. Er wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd, ist auch sinnvoll bei Atemwegsbeschwerden, besonders der oberen Atemwege (Schnupfen, Heuschnupfen), lindert Verspannungen, Gelenkbeschwerden, Kopfschmerz, Migräne. Als Punkt auf dem Dickdarmmeridian kommt ihm auch eine Bedeutung für Haut und Schleimhäute zu. ausgleichend. Er wird eingesetzt, um das energetische Gleichgewicht allgemein wiederherzustellen. Da das bei einer chronischen Krankheit aus dem Ruder läuft, macht es Sinn, diesen Punkt mit einzusetzen.

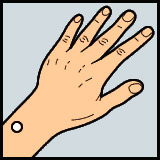

ausgleichend. Er wird eingesetzt, um das energetische Gleichgewicht allgemein wiederherzustellen. Da das bei einer chronischen Krankheit aus dem Ruder läuft, macht es Sinn, diesen Punkt mit einzusetzen.  Wenn die Behandlung nach geduldiger Anwendung über einige Wochen keine Wirkung zeigt, dann versuchen sie es noch mal, in dem Sie noch vorm Punkt Lunge 7 den Punkt Drei Erwärmer 5 drücken. Dieser hilft dem Körper, Blockaden zu lösen.

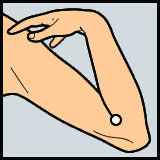

Wenn die Behandlung nach geduldiger Anwendung über einige Wochen keine Wirkung zeigt, dann versuchen sie es noch mal, in dem Sie noch vorm Punkt Lunge 7 den Punkt Drei Erwärmer 5 drücken. Dieser hilft dem Körper, Blockaden zu lösen. Akupressur von Dickdarm 4 noch den Punkt Dickdarm 11 hinzufügen. Dieser soll die Beschwerden lindern.

Akupressur von Dickdarm 4 noch den Punkt Dickdarm 11 hinzufügen. Dieser soll die Beschwerden lindern.