Effektstärken von Psychotherapie und Expositionsvermeidung bei MCS

Wie man im letzten Beitrag dieser Reihe sehen konnte (Interpretation 3a), profitiert etwa ein Drittel der Teilnehmer von einer Psychotherapie. Zwei Drittel erholen sich ohne eine derartige Maßnahme genau so gut. Sie profitieren hierbei von der Unterstützung, die sie aus ihren sozialen Netzwerken sowie von sonstigen mutmaßlich kompetenten Helfern und Heilern erfahren, wie in einem weiteren Beitrag ausgeführt werden wird.

Da MCS-Kranke durch ihre Erkrankung oft in besonderem Maße ihres angestammten sozialen Netzwerks beraubt werden, sollte eine Psychotherapie hier theoretisch überdurchschnittlich häufig nützlich sein, wenn man in eine psychische Krise gerät, ob nun krankheitsbedingt oder nicht. Das setzt allerdings die Verfügbarkeit eines mit MCS vertrauten Psychotherapeuten und verträgliche Räumlichkeiten voraus. Pamela Reed Gibson gibt in ihrem Buch [1] einige Ratschläge dazu, wovon ebenfalls später noch berichtet werden soll.

Zunächst soll jedoch versucht werden, vorhandene Daten über Behandlungserfolge bei MCS zu den geschilderten Ergebnissen für Psychotherapie in Relation zu setzen.

Expositionsvermeidung

Wir erinnern uns noch einmal an die Ergebnisse von Pamela Reed Gibson für die Expositionsvermeidung sowie für Psychotherapie.

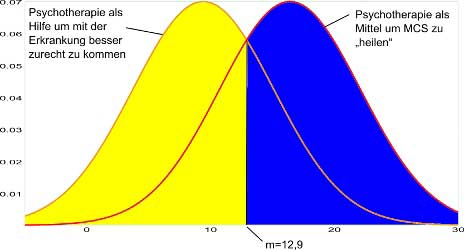

Sie fand [2], dass 94,5% der Befragten die Vermeidung von Auslösern ihrer Symptome sehr oder etwas hilfreich fanden. Psychotherapie als Mittel, um MCS zu „heilen“, fanden dagegen nur 20,2% sehr oder etwas hilfreich. Psychotherapie als Hilfe, um mit der Erkrankung besser zurecht zu kommen, fanden 65% sehr oder etwas hilfreich.

Es soll nun versucht werden, hieraus Effektstärken abzuschätzen.

Es gibt hier jedoch ein prinzipielles Problem bei der Abschätzung von Korrelation und Effektstärke anhand einer Kontingenztabelle, und zwar das Fehlen einer „unbehandelten“ Kontrollgruppe in der Studie von Pamela Reed-Gibson. Es wird sich jedoch zeigen, dass eine plausible Abschätzung auch so möglich ist.

Expositionsvermeidung

Für den Fall der Expositionsvermeidung fehlt wie gesagt eine Vergleichsgruppe. Geht man versuchsweise auf das BESD-Schema (vgl. Teil 7 der Reihe) zurück, so müsste die Kontingenztabelle lauten:

Die eingetragenen Werte für die Kontrollgruppe ergeben sich aus den Festlegungen für das Schema.

Es ist jedoch bekannt, dass es bei MCS praktisch keine Spontanremission gibt. Die sich aus dem Schema ergebenden Werte für die Vergleichsgruppe von 5,5% Erfolg und 94,5% Misserfolg sind also durchaus plausibel.

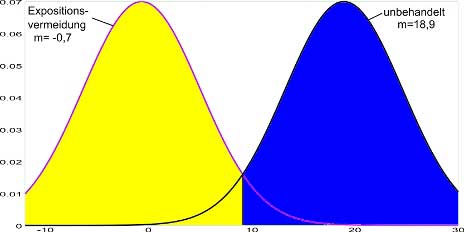

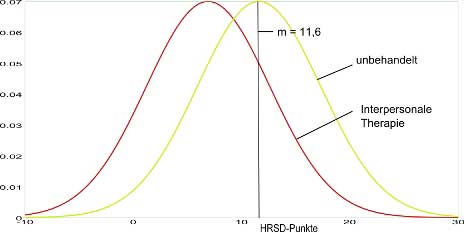

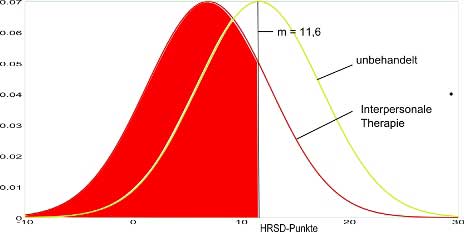

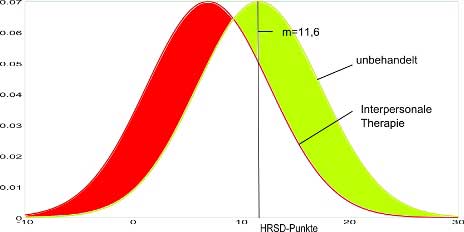

Man erhält so einen Behandlungseffekt von 89% und eine (korrekte) Effektstärke von 3,2. (mit den gängigen tabellierten Werten erhält man 3,9 (vgl. Teil 7)). Die nächste Graphik zeigt die Verhältnisse. Die gelbe Fläche repräsentiert jeweils erfolgreiche, die blaue nicht erfolgreiche Populationsanteile.

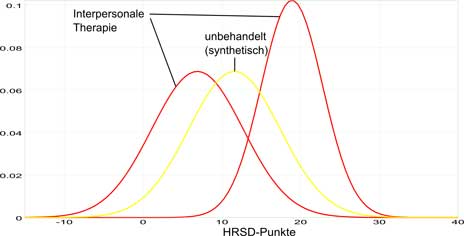

Wegen der besseren Anschaulichkeit wurde wieder auf die Verhältnisse bei der NIMH-Studie [5] als Analogon zurückgegriffen. In einem absoluten Sinne haben die angegebenen Werte keine Bedeutung, vermitteln aber vielleicht näherungsweise ein Gefühl für die Bedeutung der Ergebnisse für die Betroffenen.

Für die Kurve zur Expositionsvermeidung (in der Graphik violett) diente wegen der fehlenden Spontanremission der Ausgangszustand vor jeglicher Behandlung als Bezugspunkt (hier schwarz, m=18,9). Durch die fiktive Behandlung mit Expositionsvermeidung verschiebt sich das Zentrum der Kurve nach links zu m= -0,7.

Psychotherapie

Um eine Effektstärke für den Vergleich zwischen

Psychotherapie als Hilfe um mit der Erkrankung besser zurecht zu kommen

und

Psychotherapie als Mittel um MCS zu „heilen“

abzuschätzen, ist es erforderlich, zusätzliche Annahmen über das jeweils angelegte Erfolgskriterium und über ein statistisches Modell zu machen.

Es wird angenommen, dass das Kriterium für beide Gruppen das Gleiche ist und auf einem Messinstrument beruht, dass normalverteilte Ergebnisse mit gleicher Standardabweichung liefert.

Dann erhält man, z.B. aus den einschlägigen Tabellen für „z“ , bezogen auf die Lage des Kriteriums für

Psychotherapie als Hilfe um mit der Erkrankung besser zurecht zu kommen einen z-Wert (entspricht hier praktisch „d“ relativ zum Kriterium) von z1 = 0,385

und für

Psychotherapie als Mittel um MCS zu „heilen“ ist z2 = -0,835.

Daraus folgt dann eine Effektstärke „d“ von d = z1 – z2 = 1,22.

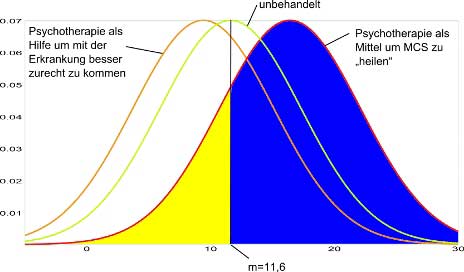

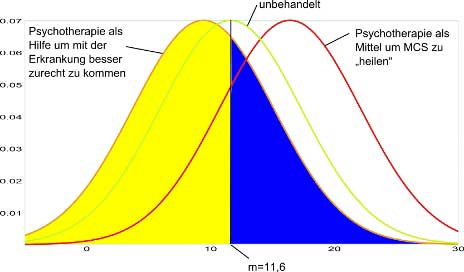

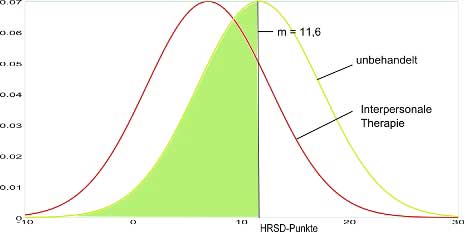

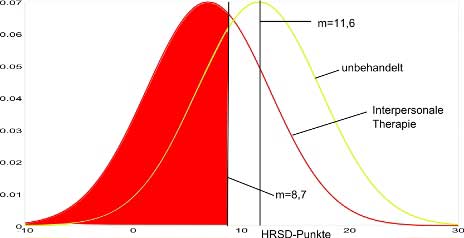

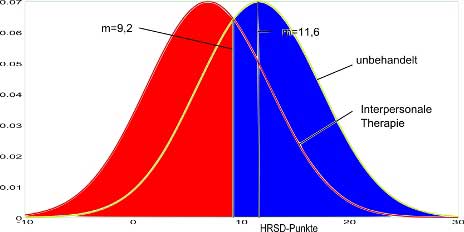

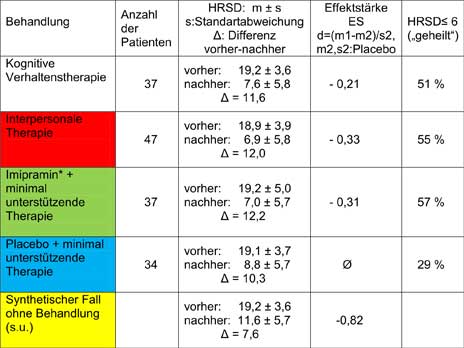

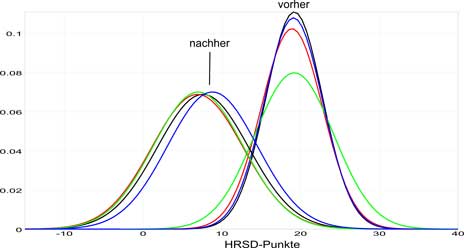

In der NIMH-Studienanalogie ergibt das bei Heranziehung der synthetischen unbehandelten Gruppe als Vergleichsgruppe für Psychotherapie als Hilfe, um mit der Erkrankung besser zurecht zu kommen einen Punktewert von 9,4 und für Psychotherapie als Mittel, um MCS zu „heilen“ einen Punktewert von 16,4. Das Erfolgskriterium stimmt dabei mit dem Mittelwert für die unbehandelte Gruppe von 11,6 Punkten überein. Die nachfolgenden Graphiken zeigen die Verhältnisse. Die gelben Flächen repräsentieren jeweils den Anteil der nach dem Kriterium als „erfolgreich“ klassifizierten Populationsanteile. Die blauen Flächen die „nicht erfolgreichen“.

Psychotherapie zwecks Hilfe zur Krankheitsbewältigung (orange) verschiebt die „unbehandelt“-Kurve (oben grün) zu einem Mittelwert von m=9,4. Das ist etwa so gut wie die Placebogruppe der NIMH-Studie (m=8,8). Die Interpersonale Therapie erreichte nach der Behandlung einen HRSD-Punktewert von 6,9.

Dass hier nicht die Bestwerte von etwa 7 Punkten erreicht werden (soweit man die Analogie ernst nehmen möchte) ist leicht verständlich, wenn die MCS als Grunderkrankung und Ursache eines Teils des seelischen Leids bestehen bleibt, während die Psychotherapie nur auf hierzu sekundäre und sonstige Komponenten des seelischen Leids Auswirkungen hat.

In der BESD-Interpretation

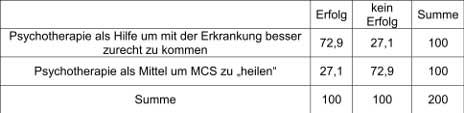

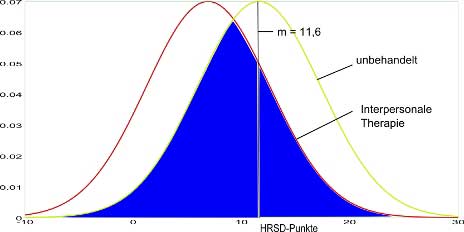

Die (korrekte) BESD-Interpretation ([3], vgl. Teile 6 u. 7) führt zu folgender Kontingenztabelle:

Die graphische Darstellung dieser Interpretation sieht folgendermaßen aus:

Der (korrekte) relative Behandlungseffekt für

Psychotherapie als Hilfe um mit der Erkrankung besser zurecht zu kommen

im Vergleich zu

Psychotherapie als Mittel um MCS zu „heilen“

liegt bei dieser Interpretation damit bei 72,9%-27,1%= 45,8%. Nach den üblichen Tabellen (vgl. Teil 7) erhält man einen Behandlungseffekt von 52%.

Zum Vergleich: die Werte für Psychotherapie gegenüber unbehandelt waren 31,8% bzw. 38% (s. Teil 7).

Fazit

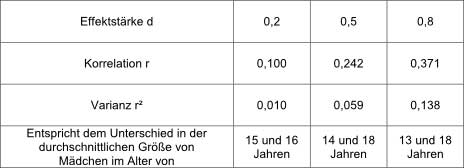

Um via Quantifizierung zu einer Vergleichbarkeit zu kommen, bedient sich die psychologische Forschung zahlreicher „Messinstrumente“ wie z.B. Intelligenz- oder Persönlichkeitstests. Jede quantitativ arbeitende Studie greift auf derartige Instrumente oder ad hoc formulierter Kriterien, die sich statistisch quantitativ auswerten lassen, zurück, um die Haltbarkeit der jeweils untersuchten Hypothesen zu beurteilen.

In den Verhaltenswissenschaften bleibt die Validität derartiger Ergebnisse in Abhängigkeit von der Validität der Messinstrumente immer mehr oder weniger in der Schwebe. Denn die numerischen Werte korrespondieren zu keinerlei bekannten fundamentalen* oder abgeleiteten numerischen Zuordnungen ([4], S. 21). Man kann daher fragen „was wird durch die Verwendung solch eines Instruments erreicht? Allgemein gesprochen scheint die Antwort zu sein, dass das Instrument in der Lage sein könnte, zukünftige Ereignisse von praktischer Bedeutung vorherzusagen. „Die Rechtfertigung der Verwendung solcher Instrumente würde dann einzig in dem Ausmaß liegen, in dem sie in der Lage sind, bedeutsame Ereignisse vorherzusagen…“ ([4], S.21).

Wie in den zurückliegenden Beiträgen gezeigt wurde, führten die konsistenten Ergebnisse von 50 Jahren Psychotherapieforschung nach diesem Maßstab bislang zu keinem Rest an Effekten, der sich auf Bestandteile der den Therapien zugrunde liegenden Theorien zurückführen ließe. Mithin gibt es keinen wirklichen Hinweis auf den wissenschaftlichen Nutzen dieser Theorien. Abgesehen vielleicht vom subjektiven Gefühl der Befriedigung angesichts einer mit der sonstigen eigenen Weltanschauung einigermaßen verträglichen Analyse. Doch dieser Nutzen bleibt rein subjektiv und ganz beim Analysierenden und erreicht nicht den Analysierten. Vom Realitätscharakter der Konstrukte ganz zu schweigen, denn der hätte ja meßbare Unterschiede zumindest zur Voraussetzung. (Alternativ könnte man die Validität der verwandten Messinstrumente verneinen, was jedoch wissenschaftlich zu keiner erstrebenswerteren Situation führt. Denn beide sind meist nicht voneinander zu trennen, da die theoretischen Konstrukte nur durch reproduzierbar objektiv identifizierbare Muster in den Phänomenen begründet werden können. Und gerade dazu sollen eben die in Frage stehenden Messinstrumente dienen. Es bliebe nur, der Psychologie als Wissenschaft einen Platz in der Metaphysik zuzuweisen.)

Etwas strikt anderes ist der praktische Nutzen in Form eines Mythos, auf den im Lauf der Therapie zurückgegriffen werden und aus dem das Ritual der Psychotherapie Kraft und Glaubwürdigkeit schöpfen kann (vgl. auch den nächsten Beitrag). Derartige Mythen als zu rechtfertigende Mittel wissenschaftlicher Analyse anzusehen wäre aber ein krasses Missverständnis.

Die oben beschriebenen Ergebnisse für Psychotherapie bei MCS geben keinen Hinweis auf eine Relevanz von Theorien, die psychische Ursachen unterstellen, was immer darunter zu verstehen sein mag (abgesehen davon, dass sie auf Theorien Bezug nehmen, die sich empirisch nicht validieren lassen). Ganz im Gegenteil. Derartige Grundannahmen führen zu drastisch schlechteren Ergebnissen in der Psychotherapie.

Mit diesen Verhältnissen sind die ungleich größeren positiven Effekte für Expositionsvermeidung zu vergleichen. Dies deutet im Verhältnis zu den verschiedenen psychologischen Theorien auf einen deutlich höheren Nutzen und Realitätswert für Theorien über MCS hin, die von der Annahme ursächlicher Umweltnoxen ausgehen.

Deren Probleme liegen gegenwärtig in der Vereinbarkeit mit anderen verbreitet als wahr geglaubten Lehrmeinungen über die Menschliche Physiologie. Und wie immer, wenn die Phänomene nicht weichen wollen, werden schließlich Teile unseres mutmaßlichen Wissens einer Revision unterzogen werden müssen.

* Ein fundamentale Messung kann informell etwa als Abbildung eines empirischen relationalen Systems auf ein numerisches relationales System definiert werden ([4], S. 16). In der Psychologie fehlen jedoch die empirischen relationalen Systeme. Sie werden umgekehrt gerade mit Hilfe von letztlich auf Abzählen basierenden statistischen Messinstrumenten zu konstruieren versucht. Die damit beschäftigten Theoretiker weisen auch regelmäßig darauf hin, dass den zahlreichen verwendeten Konstrukten (z.B. die Big Five) kein eigener Realitätscharakter zuzusprechen ist (d.h. abgesehen von der Realitätshaftigkeit, die man Abstrakta generell ggf. zuzubilligen bereit ist). In der Praxis wird dies jedoch zumindest in der Sprechweise nicht beachtet und auch von den Fachleuten häufig nicht verstanden und damit bei Laien und wissenschaftstheoretisch unbeschlageneren Fachleuten gegenteiliges suggeriert. In den nicht quantitativ begründeten psychologischen Theorien (z.B. psychodynamische) ist leider nicht einmal dieses rudimentäre Bewusstsein hinsichtlich dessen, was man da tut, vorhanden. So werden neue Mythen geboren.

Autor: Karlheinz, CSN – Chemical Sensitivity Network, 24. August 2009

Tabellen: Karlheinz

Teil I – VII

-

Teil: VI: Psychostudien unter der Lupe

-

Teil VII: Effektstärken in der Psychotherapie

Literatur

[1] Pamela Reed Gibson (2006), Multiple Chemical Sensitivity: A Survival Guide, Earthrive Books.

[2] Gibson, P. R., Elms, A. N. M., & Ruding, L. A. (2003). Perceived treatment efficacy for conventional and alternative therapies reported by persons with multiple chemical sensitivity. Environmental Health Perspectives, 111, 1498-1504.

[3] Randolph & Edmondson (2005). Using the Binomial Effect Size Display (BESD) to Present the Magnitude of Effect Sizes to the Evaluation Audience. Practical Assessment Research & Evaluation, Vol 10, No 14.

[4] Patrick Suppes, Joseph L. Zinnes (1963). Basic Measurement Theory in: Luce, Bush, Galanter, Handbook of Mathematical Psychology, Volume I, John Wiley & Sons.

[5] Elkin et. al. (1989). NIMH Treatment of Depression Collaborative Research Program: General Effectiveness of Treatment, Archives of General Psychiatry 46:971-82.

Neben der Psychotherapie ist auch die medikamentöse Therapie bei psychischen Problemen, oder was man dafür hält, heute weit verbreitet. Von deren Verfechtern erfährt der Kranke nichts über sein verdrängtes Sexualleben sondern wird über die Defizite seiner Hirnchemie aufgeklärt. Auch hier kommt ihm der kulturell gelernte Glaube an die Effektivität von Medikamenten und die Macht und Autorität der Wissenschaft zu Gute. Um derartige Effekte zu berücksichtigen, wird die Wirksamkeit in doppelt blinden Placebo Vergleichsstudien ermittelt, was bei Psychotherapien leider nicht geht. (Auf Probleme im Zusammenhang mit Nebenwirkungen soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden.)

Neben der Psychotherapie ist auch die medikamentöse Therapie bei psychischen Problemen, oder was man dafür hält, heute weit verbreitet. Von deren Verfechtern erfährt der Kranke nichts über sein verdrängtes Sexualleben sondern wird über die Defizite seiner Hirnchemie aufgeklärt. Auch hier kommt ihm der kulturell gelernte Glaube an die Effektivität von Medikamenten und die Macht und Autorität der Wissenschaft zu Gute. Um derartige Effekte zu berücksichtigen, wird die Wirksamkeit in doppelt blinden Placebo Vergleichsstudien ermittelt, was bei Psychotherapien leider nicht geht. (Auf Probleme im Zusammenhang mit Nebenwirkungen soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden.)