Emily Elert hat diesen Artikel anlässlich des Earth Day 2010 verfasst, der am 22.04. zum vierzigsten Mal begangen wurde. Der „Tag der Erde“ wurde von Senator Gaylord Nelson (Democrats) initiiert, um die Umwelt als Thema in die Politik zu bringen.

Damals engagierten sich politisch interessierte Menschen vor allem gegen den Vietnam-Krieg. Das erwachende politische Bewusstsein sollte für die Belange des Umweltschutzes genutzt werden. Wenig später entstanden auch bei uns die ersten Bürgerinitiativen. Selbst ohne Internet war es möglich mitzumischen, indem man Informationen verbreitete, möglichst viele Menschen für ein Thema interessierte und eine politische Debatte los trat. Von Umweltschutz müssen inzwischen selbst jene reden, die ihn missachten, und es wird immer leichter, ihnen auf die Finger zu schauen.

Der Artikel beschreibt ausführlich, wie Schadstoffe in der Umwelt akkumulieren und wie wenig historisch aus ihnen gelernt wurde. Es wird klar, warum eine vegetarische oder bei Beachtung der Nährstoffe vegane Ernährung trotz anders lautender Auskünfte von Medizinern die gesündere ist. Eine vertretbare Gewichtsreduktion kann ebenfalls einen Vorteil bringen.

Über eine Gruppe von Ersatzstoffen für das weltweit immer noch hergestellte DTT werden wir einen eigenen Artikel veröffentlichen. Die ebenfalls persistenten Pyrethroide werden genauso häufig und bedenkenlos wie einst DDT eingesetzt. Verschwiegen wird, dass es sich um ein nicht harmloses Nervengift handelt, das kleine Lebewesen tötet, das Nervensystem größerer massiv schädigt und bei MCS eine fatale Rolle spielt.

Persistente Altlasten zum Earth Day 2010:

US-Lebensmittel sind immer noch durch alte Chemikalien verunreinigt

Auf einem Foto in einer Zeitungswerbung von 1947 beugt sich eine strahlende Mutter über die Wiege ihres Babys. Die Wand hinter ihr ist mit Reihen von Blumen und Disney Figuren verziert. Über dem Foto verkündet eine Überschrift: „Schützen Sie Ihre Kinder vor Krankheiten übertragende Insekten.“

Diese Werbung für DDT imprägnierte Tapete ist die Momentaufnahme historischer Ignoranz, bevor das berüchtigte Insektizid viele Vögel fast ausrottete und im Körper von nahezu jedem Menschen auf der Welt auftauchte.

Die Geschichte von DDT lehrt uns eine Lektion über die Vergangenheit. Experten meinen jedoch, sie ermögliche auch einen Blick in die Zukunft.

Achtunddreißig Jahre nach dem Verbot nehmen Amerikaner immer noch täglich Spuren von DDT und seinen verstoffwechselten Formen auf, zusammen mit mehr als zwanzig anderen verbotenen Chemikalien. Reste dieser Altlast-Schadstoffe sind in Amerikanischen Lebensmitteln allgegenwärtig, besonders in Molkereiprodukten, Fleisch und Fisch.

Ihre jahrzehntelange Anwesenheit im Nahrungsangebot unterstreicht das Gefahrenpotential einer neuen Generation weitverbreiteter Chemikalien mit ähnlichen Eigenschaften und Gesundheitsrisiken.

Neuste Studien skizzieren ein komplexes Bild von Altlast-Schadstoffen in Amerikanischen Lebensmitteln – ein unüberschaubares Heer an Chemikalien in kleinsten Spuren, überall aber in unterschiedlichsten Konzentrationen im Nahrungsangebot vorhanden, manchmal allein, öfter jedoch in Kombination mit anderen. Dazu gehören DDT und einige weniger bekannte Organochlorpestizide, als auch Industriechemikalien wie Polychlorierte Biphenyle oder PCBs, welche bis in die späten 70’er Jahre in elektrischen Geräten eingesetzt wurden.

Dieses Bild wirft eine ganze Reihe von nicht weniger komplizierten Fragen auf: Sind kleine Mengen dieser Chemikalien für sich allein oder in Kombinationen gefährlich? Warum sind sie immer noch vorhanden und wie gelangen sie in unsere Nahrung?

Stellen Sie sich diese Chemikalien wie den Sand in ihren Schuhen nach einem Ausflug zum Strand vor. Trotz unserer Bemühungen, uns davon zu befreien, werden wir etwas später fündig – manchmal am gleichen Abend, manchmal nach Jahren – wenn wir das betreffende Paar Sommerschuhe anziehen und die Sandkörner zwischen unseren Zehen spüren.

„Sie sind menschengemacht und sie sind giftig, und sie reichern sich in der Biosphäre an. Deshalb überrascht es nicht, dass sie lange Zeit, nachdem sie verboten wurden, immer noch da sind“ – so Arnold Schecter, von der University of Texas School of Public Health, der seit mehr als 25 Jahren die Chemikalienbelastung des Menschen untersucht.

Viele Chemikalien sind genau so hartnäckig präsent wie jene Sandkörner. Sie gehören zur Klasse der sogenannten „persistenten organischen Pollutanten“ kurz POPs – die zum Abbau in Sedimenten und im Boden Jahrzehnte benötigen, die sich mit Wind und Wasser weltweit verbreiten können und bis in derart entfernte Gegenden wie die Arktis vordringen. Diese ortsbeweglichen POPs nehmen im Fettgewebe lebender Organismen einen halb-permanenten Aufenthalt an, wenn sie über Nahrung aufgenommen werden. Das geschieht in Tieren und manchmal in Menschen. Viele von ihnen können das Risiko für Krebs oder andere Erkrankungen erhöhen, den Hormonhaushalt verändern, die Fruchtbarkeit einschränken oder die Entwicklung des Gehirnes stören.

Die gute Nachricht ist, dass DDT und andere Organochlorpestizide, PCBs und als Dioxine bezeichnete industrielle Nebenprodukte in Lebensmitteln und in der Umwelt signifikant abgenommen haben, seitdem sie Jahrzehnte zuvor verboten worden sind. Einige sind unter messbare Werte abgefallen. „Wir erwarten nicht, dass sich die Werte in der Nahrung oder in den Menschen abrupt verringern, wir erwarten, dass sie langfristig kleiner werden. Und genau das beobachten wir“, sagte Schecter.

Exakte Tendenzen von Chemikalien in Lebensmitteln sind schwierig auszumachen, da sowohl die Regierung als auch unabhängige Studien verschiedene Lebensmittel an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten untersucht haben. Jedoch weisen die Werte der menschlichen Muttermilch darauf hin, dass bis zum Jahre 1990 DDT auf ein Zehntel des Wertes von 1970 abgefallen ist, wie aus einem Bericht im International Journal of Epidemiology von 1999 hervorgeht. Ähnliche Tendenzen gibt es für PCBs und Dioxine. An den meisten Orten sind POPs nur noch ein Bruchteil dessen, was sie waren.

Letztes Jahr, im Rahmen einer fortlaufenden Studie über POPs im Nahrungsangebot haben Schecter und seine Kollegen über 300 Proben aus Supermärkten um Dallas in Texas zusammengetragen und analysiert. Für 31 verschiedene Lebensmittel wie z.B. Joghurt, Hähnchen und Erdnussbutter wurden Mischproben hergestellt und auf alte wie auch neuere Schadstoffe untersucht.

„Jedes Nahrungsmittel aus dieser Studie enthielt mehrere Pestizide“, schrieben die Autoren in einem Artikel, der im Februar 2010 in der Zeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlicht wurde.

Das DDT-Abbauprodukt DDE war am häufigsten vorhanden, es kam in 23 der 31 beprobten Nahrungsmitteln vor.

Die Leute nehmen mehr DDT als jeden anderen persistenten Schadstoff auf, stellten die Forscher fest. Sein relativ übermäßiges Vorkommen ergibt sich aus dessen weitverbreiteter Anwendung in der Vergangenheit. Nach Auskunft der Environmental Protection Agency wurden allein in der Vereinigten Staaten in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren schätzungsweise „1,35 billion pounds“, d.h. 612,3 Millionen Kilogramm versprüht, um Moskitos und landwirtschaftliche Schädlinge auszurotten.

Zu den anderen verbotenen Pestiziden, die sich für Jahrzehnte in Nahrungsmitteln gehalten haben, gehören Dieldrin, Toxaphen, Chlordan, Hexachlorocyclohexan und Hexachlorbenzol. Obwohl sie weniger bekannt sind, gehen von ihnen ähnliche Risiken wie von dem berüchtigten DDT und den PCBs aus.

Das am stärksten verseuchte Lebensmittel war Lachs, mit Spuren von sechs verschiedenen PCPs, zwei Flammschutzmitteln und 25 Pestiziden, einschließlich DDT, Dieldrin und Toxaphen. Proben von Sardinenkonserven und Wels enthielten ebenfalls zahlreiche verbotene Chemikalien.

Generell waren umso mehr Chemikalien enthalten, je höher der Fettgehalt der Nahrungsmittel war. Erdnussbutter, Eiscreme, Käse, Butter, Öl, Fisch und fettreiche Fleischsorten waren stärker kontaminiert als fettarme Milch und Gemüse.

Dieser Zusammenhang zwischen hohem Fettgehalt und hohen Chemikalienwerten ist kein Zufall. POPs sind lipophile oder „fettliebende“ Chemikalien – sie wählen das Fett von Tieren als ihren Aufenthaltsort und brauchen viele Jahre zum Abbau. Dieses Fett wandert durch die Nahrungskette und die Schadstoffe nehmen in einem Vorgang, den man Bioakkumulation nennt, stufenweise höhere Konzentrationen an.

Beispielsweise haften im Lake Michigan PCBs an anorganischen Sedimenten und werden von dann von mikroskopischem, frei schwebendem Plankton absorbiert. Ein Weichtier ernährt sich von dem Plankton, indem es durch seinen Verdauungstrakt Wasser filtert und während seines kurzen Lebens sammeln sich Schadstoffe im Fettgewebe des Molluskes an. Ein kleiner Barsch frisst hunderte Mollusken, bevor ein größerer Raubfisch, die Seeforelle, den Barsch frisst – und all die Chemikalien in ihm. Dann kommt ein Adler oder ein Fischer vorbei und verzehrt die Forelle.

Dieser Effekt ist gut dokumentiert und hilft zu erklären, warum abnehmende Populationen von Vögeln und Beutetieren oft die ersten Zeichen einer Umweltverschmutzung sind, welche die Gesundheit des Menschen bedrohen könnte. Vögel haben im Vergleich zu Menschen relativ kleine Körper und wenn sie sich ausschließlich von verseuchtem Fisch ernähren, kann ihre Körperbelastung schnell toxische Werte erreichen, die Küken töten können, Eier zerstören oder Missbildungen verursachen.

Zuchtfische sind sogar stärker belastet. Eine Studie von 2004 stellte fest, dass Zuchtlachs zehnmal höher mit POPs belastet war als wilder Lachs. Die Quelle der Schadstoffe, sagte Dr. David Carpenter, Leiter des Institute for Environmental Health an der University of Albany, New York und einer der Autoren der Abhandlung, ist die kontaminierte Mischung von Fischfetten und Proteinen im Fischfutter.

Dasselbe Problem stellt sich bei Fleisch- und Milchprodukten, sagte Dr. Carpenter. Ein von der National Academies Press 2003 veröffentlichter Bericht hob hervor, dass tierische Fette enthaltendes Futter eine Hauptquelle für die anhaltende Belastung der Menschen mit Dioxinen war, die Krebs hervorrufen.

„Wir recyceln tierische Abfallfette zurück in das Nahrungsangebot“, erklärt Capenter. „Wir verfüttern das Fett der Kuh an die Schweine und Hühner und wir füttern das Fett von Schweinen und Hühnern an die Kühe.“ Diese tierischen Abfallprodukte machen den größten Anteil am Tierfutter aus.

Wissenschaftler sind sich über die Gesundheitsrisiken für den Menschen unsicher, die von Spurenwerten der meisten POPs ausgehen. Manche, wie z.B. Dioxine, sind auch in sehr geringen Konzentrationen mit Risiken verbunden. Nach Tierstudien, aber auch nach einigen Studien mit Menschen, könnte eine Belastung mit diesen Chemikalien das Risiko für Krebs und andere Erkrankungen erhöhen, die Fruchtbarkeit verringern, den Hormonhaushalt verändert, die Gehirnentwicklung beeinträchtigen und das Immunsystem ungünstig beeinflussen.

Für einige Chemikalien hat die EPA überwiegend auf Grundlage von Tierversuchen Referenz-Dosiswerte festgelegt, deren tägliche Aufnahme als sicher erachtet wird. Keines der Nahrungsmittel in Schecters Studie von 2009 enthielt Konzentrationen über diesen Richtwerten. Die tägliche nahrungsbedingte DDT-Aufnahme der Amerikaner ist z.B. etwa die Hälfte der Referenz-Dosis.

Aber die Beamten des Gesundheitswesens wissen über die Wirkung vieler Chemikalien nicht ausreichend Bescheid, um Referenz-Dosen festzulegen, sagte Schecter. Und sie wissen noch weniger darüber was passiert, wenn Menschen mehreren Schadstoffen ausgesetzt sind.

„Wo es Referenz-Werte gibt, sind diese für einzelne Chemikalien. Und wir haben keine Referenzwerte für eine Kombination mehrerer Chemikalien“, sagte er.

„Sichere“ Werte für Chemikalienkombinationen zu bestimmen dürfte schwierig und teuer sein und bisher wurden wenige Studien durchgeführt.

Dr. Alex Stewart, ein Arzt des Britischen Gesundheitssystems, der 2009 eine Arbeit über Mischungen von Chemikalien veröffentlichte sagte, Schadstoffe könnten, wenn sie in unserer Nahrung und in unseren Körpern in Kombinationen vorkommen, noch schädlicher sein als einzeln. Manche Chemikalien, wie z.B. Dioxine, addieren sich wahrscheinlich zu ihrer Wirkung, da sie dieselben Körpersysteme auf dieselbe Art beeinträchtigen, erklärte er.

Das kombinierte Potential mancher Substanzen hat man gut dokumentiert. „Jeder weiß, dass Rauchen Lungenkrebs hervorruft und wenn man Radon einatmet, erzeugt dies Lungenkrebs. Beides, Rauchen und Radon, verursachen Lungenkrebs, aber wenn man beidem ausgesetzt ist, ist das Risiko höher“, erklärte Carpenter.

Während vor langer Zeit verbotene Schadstoffe immer noch eine Belastung darstellen, gesellt sich eine neue Generation von Umweltschadstoffen zu ihnen.

Eine davon ist die Gruppe der Flammschutzmittel, die Polybromierte Diphenilether oder PBDEs heißen. PBDEs hat man in einer Reihe von Gebrauchsgütern seit den 70’er Jahren eingesetzt. In den Jahrzehnten danach nahm die Belastung des Menschen stark zu und die Werte der menschlichen Muttermilch und des Blutes sind in Nordamerika um Größenordnungen höher als in anderen Teilen der Welt.

PBDEs in Nahrungsmitteln variieren sehr. Z.B. kann eine Probe Rind doppelt so hoch belastet sein wie eine andere. Doch trotz dieser uneinheitlichen Werte enthält die durchschnittliche Amerikanische Diät die tägliche Aufnahme von ein paar PBDEs, hauptsächlich durch den Verzehr von Milchprodukten und Fleisch, wie aus der Studie von Schecter hervorgeht.

Tierstudien haben PBDEs mit einer eingeschränkter Schilddrüsen- und Leberfunktion und mit einer gestörter Hirnentwicklung in Zusammenhang gebracht. Bedenken bezüglich ihrer gesundheitlichen Folgen führten 2004 zu einem US-Verbot mehrerer PBDEs. 2009 wurden sie in die Liste der Schadstoffe, die Gegenstand des Stockholmer Abkommens sind, aufgenommen.

Das Stockholmer Abkommen – eine internationale Anstrengung von fast 100 Ländern, den Gebrauch und die Herstellung von POPs zu beenden oder einzuschränken – wurde 1991 unterzeichnet. Die ursprüngliche, das „Dreckige Dutzend“ genannte Liste umfasste mehrere Pestizide und PCBs, die immer noch in Nahrungsmitteln vorhanden sind. Die Liste wurde 2009 um 9 neue Chemikalien erweitert, von denen viele in Schecters Nahrungsmittel-Studie auftauchten.

Die Studie wies auch Spurenwerte von Perfluoroctansäure oder PFOA nach, eine Chemikalie, die bisher im Nahrungsangebot noch nicht festgestellt worden war. Perfluorierte Substanzen werden üblicherweise zur Herstellung von fett- und wasserabweisenden Gebrauchsgegenständen eingesetzt, dazu zählt Teflon.

Manche dieser Stoffe sind verboten worden oder die Industrie hat ihren Gebrauch verringert. Da sie aber immer noch in Gebrauchsgegenständen vorkommen, werden die Menschen gleichermaßen durch Staub wie Ernährung belastet.

Man weiß nicht, wie perfluorierte Stoffe in die Nahrung gelangen, sagte Dr. Tom Webster, ein Epidemiologe an der Boston School of Public Health. Es ist möglich, dass sie wie andere Schadstoffe in der Biosphäre akkumulieren, aber sie könnten beim Vorgang des Verpackens auch direkt in Nahrungsmittel eindringen, sagte er.

Da Gebrauchsgegenstände diese Chemikalien enthalten, werden diese möglicherweise auf Abfall-Deponien gebracht. Sie stellen ein „Problem der Innenraum-Umgebung dar, das immer mehr zu einem Problem der äußeren Umgebung wird“, sagte Dr. Mike McClean, ebenfalls ein Epidemiologe der Boston’s School of Public Health. Mit dem Regen sickern die Schadstoffe aus den Deponien in das Grundwasser, von wo sie durch die Umwelt wandern und möglicherweise in die Nahrungskette gelangen.

Perfluorierte Stoffe bauen schneller als andere Schadstoffe ab, aber Flammschutzmittel verhalten sich mehr wie andere POPs, in dem sie sich in Fettgewebe ansammeln und viele Jahre zum Abbau benötigen.

„Wir erwarten, dass sie für viele weitere Jahrzehnte in der Umwelt präsent sein werden“, sagte Schecter.

Schecter meinte weiter, dass in Anbetracht der großen Zahl von Schadstoffen im US-Nahrungsangebot die Regierung viel mehr Schadstoffe überprüfen muss. „Das wäre die Hauptaufgabe, aber da sie immer noch vorhanden sind, scheint mehr Kontrolle angebracht“, sagte er.

Und die Leute sollten versuchen, weniger tierisches Fett zu sich zu nehmen, um die Aufnahme hoher POP-Werte zu vermeiden, sagte Schecter. Carpenter beschreibt die Situation unverblümter. Er sagte, „Wir müssen diese Chemikalien aus unserer Nahrung herausbekommen.“

Autorin: Emily Elert, 22.04.2010 für Environmental Health News

Literatur:

Environmental Health Perspectives, Schecter, et al. Lingering legacies for Earth Day 2010: U.S. food still tainted with old chemicals, Feb. 10, 2010 – doi:10.1289/ehp.0901347

Übersetzung und Antext: BrunO für CSN – Chemical Sensitivity Network, 10. Mai 2010

Vielen Dank an EHN für die freundliche Genehmigung den Artikel übersetzen und im CSN Blog veröffentlichen zu dürfen.

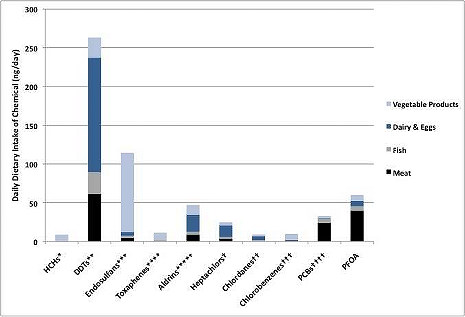

(Zum Vergrößern das Diagramm bitte anklicken)

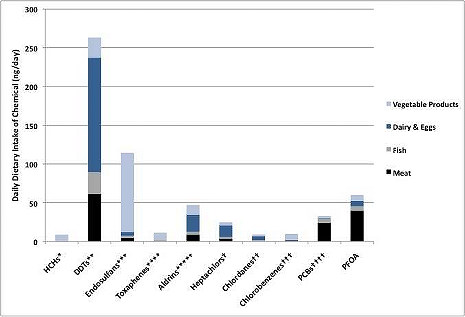

(Zum Vergrößern das Diagramm bitte anklicken)

Diagramm zur täglichen Aufnahme von Schadstoffen durch Lebensmittel. Es sind die Werte von 32 Organochlorpestiziden, 7 PCBs und 11 PFCs (Perfluorierte Chemikalien) aus Mischproben von 31 verschiedenen Nahrungsmitteln, die 2009 in Supermärkten in Dallas, Texas erworben wurden. Die nahrungsbedingte Aufnahme dieser Chemikalien wurde für einen Durchschnittsamerikaner berechnet.

Weitere Beiträge von BrunO: