Eine Gesellschaft ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied

Chemikalien-Sensitivität stellt unbestritten eine Herausforderung für alle dar. In erster Linie natürlich für den Erkrankten, seine Familie, aber auch für sein Umfeld und nicht zuletzt für unsere Gesellschaft. Ein Leugnen kommt einer Selbstverleugnung gleich, denn wer bis jetzt noch nicht verstanden hat, dass ein Umdenken auf die leichtfertige Handhabung von Chemikalien stattfinden muss, hat seine Augen vor der Realität verschlossen.

Der Großteil der amerikanischen Gouverneure haben den Notstand die Bevölkerung über toxische Schädigungen und Chemikalien-Sensitivität zu informieren seit Jahren erkannt und rufen deshalb den Monat Mai seit zehn Jahren als Aufklärungsmonat aus.

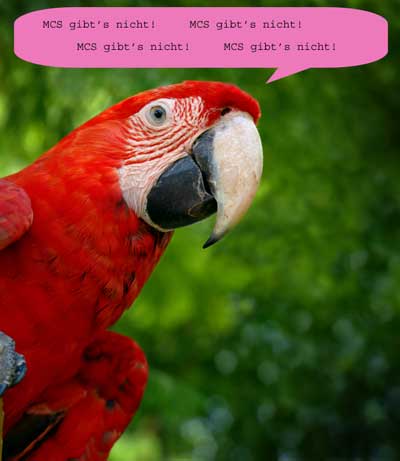

Eine peinliche Lüge: „MCS ist nirgends anerkannt“

Sehr engagiert traten in den vergangenen Jahren amerikanische Behörden für die Erkrankten ein. Um Basis für Gesetzesgrundlagen und Änderungen im Sozialwesen zu schaffen, gab es u. a. einige staatlich finanzierte Kongresse und zahlreiche Studien, die zur Definition und weiteren Erforschung der Erkrankung dienten. Auch Wohnungsbauprojekte für Chemikaliensensible wurden staatlich unterstützt. Gesetze zum Schutz chemikaliensensibler Menschen und Regelungen zum Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen für Betroffene wurden verabschiedet.

Nachfolgend jeweils eine kleine Auswahl von Anerkennungen und Mitteilungen über Akzeptanz gegenüber Chemikalien-Sensitivität, um einen Eindruck zu verschaffen.

Behörden unterstützen Chemikaliensensible

Das US Access Board ist ein unanhängiger Bundesausschuss, der den Zutritt von Behinderten in staatliche Einrichtungen regelt. Die Hälfte der Mitglieder sind Repräsentanten von staatlichen Behörden.

Das US Access Board übernahm am 26. Juli 2000 folgende Richtlinie (1):

Bundesregister Nachrichten, die Sitzungen von Behörden bekannt geben, werden folgende Anweisung umfassen:

Personen, die an Behördensitzungen teilnehmen, werden für das Befinden anderer Teilnehmer gebeten, davon Abstand zu nehmen Parfüm, Cologne und andere Duftstoffe zu benutzen. Ein Schild wird außerhalb des Sitzungsraumes aufgestellt, dass Teilnehmer der Sitzung darauf hinweist, auf Duftstoffe zu verzichten.

Hotels und andere Einrichtungen, in denen Sitzungen abgehalten werden, werden gebeten, Duftstoff versprühende Apparate von den Sitzungsräumen und anschließenden Toiletten zu entfernen oder abzuschalten und jegliche Umbaumaßnahmen (Malerarbeiten, Anstriche, etc.) oder Teppichshampoonierungen und Pestizidausbringungen nicht vor den Sitzungen zu terminieren.

Senatsunterausschuss für die Rechte der Behinderten: Senator Milton Marks aus Kalifornien beschloss 1996 behindertengerechte Bedingungen für Menschen mit einer Multiplen Chemikalien-Sensitivität. (2)

MCS in Medizin und Forschung

Im Vergleich zum Schweregrad der Erkrankung und dass sie bis dato unheilbar ist, wird Forschung und Förderung von Projekten auf diesem Sektor zwar nur gering, aber dennoch unterstützt.

Fachkrankenhaus Nordfriesland: Seit 1992 werden in der Institutsambulanz und seit 10/1995 auch im stationären Bereich des Fachkrankenhauses Nordfriesland in Bredstedt Patienten mit MCS behandelt. Die Klinik wurde als Pilotprojekt finanziert. Von Anfang an wurde die Arbeit durch die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holsteins und das Institut für Toxikologie der Christian-Albrechts-Universität in Kiel dokumentiert. Von 1996 bis 1998 wurde eine prospektive Beobachtungsstudie zur Evaluation der Arbeit der Klinik durch das Institut für Sozialmedizin der Medizinischen Universität Lübeck durchgeführt. (3)

Mit Hilfe des Bundesministeriums für Gesundheit konnte das Fachkrankenhaus Nordfriesland ein Patientenregister erstellen, um die einzelnen Bereiche der Therapie auf ihre Gewichtung im gesamttherapeutischen Ansatz zu überprüfen. (4)

Qualitätszirkel MCS: Der Qualitätszirkel MCS (Multiple Chemical Sensitivity-Syndrom) wurde 2001 von Ärzten und Betroffenen der Selbsthilfegruppe MCS in Hamburg gegründet. Der Qualitätszirkel trifft sich in regelmäßigen Abständen. Zum Qualitätszirkel werden Referenten eingeladen, die zu unterschiedlichen Themen vortragen. Hierbei geht es um die Ätiologie, die Diagnostik und auch die Therapie des MCS. Der Qualitätszirkel MCS ist zudem bei der Hamburger Ärztekammer als zertifizierte Fortbildung anerkannt und wird je Sitzung mit 1 Fortbildungspunkt versehen. (5)

Fachgespräch MCS im Jahr 2003 im Umweltbundesamt

Stellungnahme Prof. Dr. med. Thomas Eikmann, Dr. med. Doris Stinner, Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Justus-Liebig-Universität Giessen. „Was hat das abgeschlossene MCS-Vorhaben gebracht? Aus der Sicht der beteiligten Ambulanzen“ (6):

„…Die Anzahl nationaler und internationaler Patienten mit selbst berichteter Multipler Chemikalien Sensibilität (MCS) ist insbesondere auf der Basis US-amerikanischer Studien als bedenklich hoch einzustufen.

…Dies führt zu meiner Empfehlung, für diese Patienten im allgemeinmedizinischen und umweltmedizinischen Versorgungsbereich angemessene Therapiemöglichkeiten und Kapazitäten zu schaffen, die innerhalb der vorhandenen Sozialversicherungssysteme liegen.

…Obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen zur unfallversicherungsrechtlichen Anerkennung von MCS als Berufskrankheit derzeit nicht gegeben sind, sollte das Vorliegen einer MCS- Symptomatik zumindest in den übrigen Sozialversicherungsbereichen durch eine angemessene Einschätzung des Schweregrades berücksichtigt werden.

…Weiterhin sollte die Entwicklung spezifischer Betreuungsmodelle, z.B. in Form spezieller Zentren, unter Einbeziehung der MCS- Patienten bzw. Patientenverbände entwickelt werden. Um den betroffenen Patienten in ausreichendem Maße gerecht zu werden, sind finanzielle Mittel für die Versorgung umweltkranker Patienten bereit zu stellen.“

Die erste staatliche Umweltklinik entstand in Nova Scotia in Kanada. (7)

Das Jewish Hospital (Jüdisches Hospital) in Louisville, KY, verfügt über eine Abteilung, die speziell für Chemikaliensensible eingerichtet ist und unterzieht das Personal ständigen Schulungen bezüglich der speziellen Erfordernisse Chemikaliensensibler.

US Department of Defense: Senator Tom Harkin legt fest, dass 3 Millionen Dollar des DOD’s Etat für die Erforschung der Golfkriegskrankheit in multidisziplinäre Studien über CFS; FM und MCS fließen, 1999. (8)

New Jersey Department of Health (Gesundheitsministerium von New Jersey): Gab eine umfangreiche Bewertung über MCS mit Empfehlungen für staatliche Maßnahmen in Auftrag. „Chemical Sensitivities: A Report to the New Jersey Department of Health“. Der auch in Deutschland in Buchform erschiene Bericht wurde 1989 von Dr. Nicholas Ashford und Dr. Claudia Miller erstellt. (9)

MCS in Politik, Regierung und Ländern

Es wurde über Jahre viel Akzeptanz von Seiten der deutschen Politik und Regierung ausgesprochen.

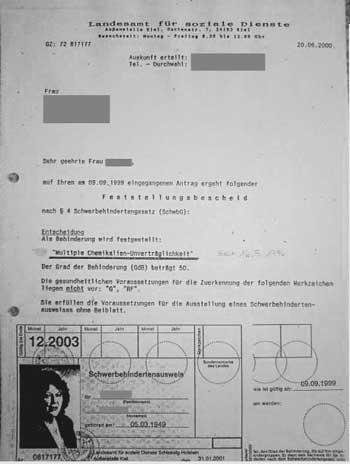

Die Bundesregierung erklärte 1996 gegenüber dem Deutschen Bundestag, dass sie keinerlei Bedenken gegen die Anerkennung des MCS Syndroms als Schwerbehinderung nach dem geltenden Schwerbehindertenrecht hat. (10)

MCS Patienten wird in einer gemeinsamen Presseerklärung des BGVV und Umweltbundesamtes angeraten, bezüglich symptomauslösender Chemikalien Vermeidungsstrategien zu entwickeln, diese dürfen jedoch nicht zu einer sozialen Isolation führen. (11)

Die Bundesregierung erklärte gegenüber dem Deutschen Bundestag, dass sie keinerlei Bedenken gegen die Anerkennung des MCS Syndroms als Schwerbehinderung nach dem geltenden Schwerbehindertenrecht hat. (12)

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage vom April 1997:

„.. Wenngleich es hinsichtlich derartiger umweltassoziierter Krankheitsbilder noch eine Vielzahl ungeklärter Fragen im Hinblick auf Krankheitsursachen und Entwicklung, Diagnostik und Therapie gibt, ist die Bundesregierung der Auffassung, dass es gegenwärtig darauf ankommt, die Patienten ernst zu nehmen und angemessen zu betreuen, Krankheiten mit definierten Ursachen auszuschließen (Differentialdiagnose), geeignete Forschungsstrategien hinsichtlich Ursachen, Entstehungsmechanismen, Krankheitsspezifität, Betreuung und Behandlung zu entwickeln.

…Die Bundesregierung hat inzwischen internationale und nationale Fachtagungen zur MCS- Problematik gefördert und Forschungsmittel für geeignete Projekte im Rahmen des Umweltforschungsplanes zur Verfügung gestellt.

…Es ist auch nicht in ihrem Sinne, wenn Patienten, die ihre Beschwerden auf chemikalienbedingte Einflüsse zurückführen, von vorneherein pauschal als psychisch krank bezeichnet werden.“ (13)

Diese Antwort der Bundesregierung aus dem Jahr 1998 wurde mit Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit namens der Bundesregierung übermittelt:

Antworten auf kleine Anfrage: Hilfe für Menschen mit MCS- Syndrom

„…Die Symptome von MCS-Patienten sind individuell stark unterschiedlich und treten typischerweise in mehr als einem Organsystem auf. Es handelt sich um schwere chemische Verletzungen, und es ist unbestritten, dass den Betroffnen alle nur mögliche Hilfe zuteil werden muss.

…es ist unbestritten, dass weltweit Patienten unter einer Vielzahl von – durch Chemikalien im Niedrigdosisbereich ausgelösten – Symptomen leiden und dass sie professioneller Hilfe bedürfen.

…Es ist wichtig, dass in Deutschland MCS- Patienten angemessene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ebenso wichtig ist es, dass sich der Gesetzgeber bemüht, Menschen mit Multiple Chemikalienempfindlichkeit zu ermöglichen, am öffentlichen Leben teilzunehmen.“ (14)

Ärztlicher Sachverständigen Rat, Sektion Versorgungsmedizin, Bundesministerium für Arbeit im November 1998:

„Gemäß Beschluss sind so genannte Umweltkrankheiten, wie das „MCS- Syndrom“, die mit vegetativen Symptomen, gestörter Schmerzverarbeitung, Leistungseinbussen und Körperfunktionsstörungen, etc. einhergehen, grundsätzlich als Behinderung nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX anerkannt. Es wird darauf hingewiesen, dass psychische oder psychiatrische Krankheiten nicht mit dieser Einstufung verbunden sind.“ (15)

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz im November 2001:

„Umweltsyndrome“ Ein zunehmender Anteil von Menschen in Industrienationen leidet unter ihnen – in Deutschland vorsichtigen Schätzungen zufolge etwa zwei bis zehn Prozent der Bevölkerung allein an MCS.

„Außer Frage steht, dass die Patienten ihre Beschwerden tatsächlich erleben und einer gezielten Diagnose und umfassender Beratung bedürfen.“ (16)

Arbeiten trotz Chemikalien-Sensitivität

In Deutschland verwiesen Politiker 1998 darauf, dass Chemikalien-Sensitivität für die Betroffenen katastrophale persönliche, finanzielle und soziale Folgen hat. Insbesondere der Wirtschaft und in der Industrie entstünden jährlich Kosten in Milliardenhöhe aufgrund der nachlassenden Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.

Damit Chemikaliensensiblen geholfen wird, sie u. U. weiter arbeiten oder eine neue Beschäftigung finden können, versuchen Rehabilitationsexperten Barrieren zu reduzieren oder zu beseitigen. Es gibt dazu in den USA und Kanada seit vielen Jahren von staatlichen Behörden und Gewerkschaften geführte Programme, die für eine effektive Integration von Chemikaliensensiblen sorgen, statt sie völlig aus der Gesellschaft auszustoßen. Das erste groß angelegte Programm startete 1993. Es gab dazu sogar Arbeitsbücher und ein Video für Mitarbeiter und Vorgesetzte zur besseren Veranschaulichung. (17,18,19)

Das amerikanische Job Accommodation Network gab im Jahr 2006 einen ausführlichen Bericht heraus, der darstellt, was Chemikalien-Sensitivität ist, welche Limits daraus entstehen können, wie man Mitarbeitern helfen kann, wie ein MCS Arbeitsplatz aussehen sollte, etc. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, diese behinderten Menschen im Arbeitsleben zu integrieren und Schaden von ihnen abzuwenden. (20)

Gleichstellung Behinderter am Arbeitsplatz in Bezug auf Chemikalien-Sensitivität wurde 1996 in einem Brief der US. Equal Employment Opportunity Commission dargelegt. (21)

CAW, eine kanadische Gewerkschaft, hat eigens einen Leitfaden herausgegeben, in dem Chemikalien-Sensitivität beschrieben wird und erläutert wird, wie man Erkrankten das Arbeitsleben erleichtert, bzw. ermöglichen kann. (22)

Pestizide besonders gefährlich für Chemikaliensensible

Pestizide gehören zu den folgenreichsten Auslösern von Reaktionen bei Chemikaliensensiblen. Die Florida State Legislatur (Gesetzgeber Floridas) schuf ein freiwilliges Pestizid Benachrichtigungsregister für Personen mit Pestizidsensibilität oder MCS, voraussetzend, dass deren Gesundheitszustand von einem Mediziner der Fachrichtung Arbeitsmedizin, Allergologie / Immunologie oder Toxikologie bestätigt ist. Diese Gesetzgebung verlangt von Straßenpflegefirmen, registrierte Personen über Chemikalienausbringung bis eine halbe Meile vor deren Haus, zu benachrichtigen. Colorado, Connecticut, Louisiana, Maryland, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, West Virginia und weitere US Bundesstaaten haben ähnliche Register übernommen. (23,24) In Washington State existiert ein solches Register beispielsweise seit 1992. (24)

Durch MCS obdachlos

Manche der hypersensiblen Menschen finden seit Jahren keine Unterkunft. Sie schlafen in der Natur, in einem Aluwohnwagen oder in einem Auto. Es wird immer wieder über traurige Fälle berichtet, bei denen Chemikaliensensible letztendlich keinen anderen Ausweg sahen, als Suizid zu begehen.

Minneapolis Public Housing Authority (Behörde für öffentlichen Wohnungsbau in Minneapolis): Brachte in einem Brief 1994 an die Twin Cities Human Ecology Action League (HEAL) und an das US Department of Urban Development (US Ministerium für Städtebau) ihr Interesse zusammen mit HEAL Häuser für Menschen mit MCS zu entwickeln zum Ausdruck.

Pennsylvania Human Rights Commission (Kommission für Menschenrechte in Pennsylvania): Hielt einen Widerspruch gegenüber dem Gericht für Gemeinwesen aufrecht, dass ein Vermieter angemessenes Entgegenkommen gegenüber einem Hausbewohner mit MCS zeigen muss, einschließlich einer Benachrichtigung im Vorfeld über Malerarbeiten und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

Die Stadt Zürich beschloss im Februar 2008 den Bau eines Apartmenthauses für Chemikaliensensible. (25)

Duftstoffe die größte unsichtbare MCS Barriere

Als Konsens zur multizentrischen MCS Studie wurde 2003 bei einem Fachgespräch zu MCS im Umweltbundesamt festgestellt, dass Patienten, die unter MCS leiden, schwer krank sind und Hilfe benötigen. Es sei derzeit nur eine symptomatische Therapie möglich. Duftstoffe spielen beim MCS Krankheitsgeschehen eine wichtige Rolle, der unnötige Einsatz von Duftstoffen sollte möglichst unterbleiben. (26)

Das Bayrisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, gab 2003 eine Fachinformation heraus: Ist angenehmer Duft auch immer gesund? (27) Riech-, Duft- und Aromastoffe

Bei besonders empfindlichen Personengruppen wie Asthmatikern, bei Patienten mit Heuschnupfen und Patienten mit einer Multiplen Chemikalien- Überempfindlichkeit wird über Unverträglichkeiten gegen Parfüm berichtet.

Empfehlung für den Verbraucher:

-

Verzichten Sie auf Duftstoffe in der Raumluft. Denken Sie an empfindliche Personen. Helfen Sie Allergien zu vermeiden!

-

Bewahren Sie Duftöle außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

-

Geben Sie Duftstoffe nur in die Raumluft, wenn alle Raumbenutzer einverstanden sind.

San Francisco Department of Public Health, HIV Health Services Planning Council

Ministerium für Öffentliche Gesundheit in San Franzisko, HIV Gesundheitsservice Planungsrat): Seit Jahren und auch 2008 weist man darauf hin, dass in Anbetracht von teilnehmenden Personen mit schweren Allergien, Umweltkrankheiten, Multipler Chemikaliensensibilität und ähnlichen Behinderungen, Besucher bei öffentlichen Sitzungen daran erinnert werden, dass andere Teilnehmer auf verschiedene chemische Produkte sensibel reagieren und man auf Duftstoffe und Chemikalien verzichten soll. (28)

Contra Costal Medical Advisory Planning Commission (Kommission für Einsparungen im Medizinsektor): Mitteilung bei Ankündigungen öffentlicher Sitzungen: „Bitte helfen Sie uns, Personen mit EI/MCS entgegenzukommen und verzichten Sie darauf, Duftstoffe bei dieser Anhörung zu tragen.“ 1994.

San Francisco Board of Supervisors (Aufsichtsrat von San Franzisko): Fordert von Bürgern die an öffentlichen Sitzungen teilnehmen „das Benutzen von Parfüm und anderen Duftstoffen zu unterlassen, um Personen mit MCS eine Möglichkeit zu geben, teilzunehmen“,1993.

Immer mehr Schulen und Universitäten duftstoff- und chemiefrei

Bei einer spontanen CSN Recherche wurden mit minimalem Zeitaufwand über 30 Schulen und Universitäten in USA und Kanada gefunden, die weitgehend auf Verwendung von Chemikalien verzichten und über ein Duftstoffverbot verfügen. Nachfolgend ein Beispiel zur Verdeutlichung:

Die kanadische Mennonite Universität, eine christliche Universität in Winnipeg, ist duftfrei. Die Regelung wurde getroffen, um Studenten die unter MCS oder Asthma leiden, die Möglichkeit zu geben, studieren zu können.

Die Resonanz der Studenten war sehr positiv, sagte Peters Kliewer, der Leiter der Universität. Die Universität hat alle möglichen Produkte in duftfreie oder Produkte mit geringem Geruch umgestellt. Dies betrifft beispielsweise Reinigungsmittel für die Böden oder Seife für die Spender auf den Toiletten. Die Abteilung für Instandhaltung kauft ebenfalls nur Farben und Baumaterialien mit geringem Geruch. Randy Neufeld, der Leiter der Einrichtung sagte:

„Es kostet zwar ein wenig mehr, aber das ist es wert, für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Studenten.“

Wenn mit Produkten gereinigt werden muss, die stärker riechen, werden die Studenten, die Probleme damit haben rechtzeitig benachrichtigt, damit sie das Areal meiden können oder für ein paar Stunden fernbleiben.

Um Besucher über die duftfreie Regelung zu informieren, hat jede Tür, die in die Universität führt, ein Schild mit der Aufschrift: „In Anbetracht der Rücksicht auf Personen, die unter Asthma, Allergien und Umwelt-, Chemikaliensensibilitäten leiden, werden Sie gebeten, es zu unterlassen Duftstoffe, oder duftende Produkte auf dem Campus zu tragen. CMU bemüht, sich eine duftfreie Umgebung zu sein.“

Anerkennung auf dem „kleinen Dienstweg“

Vor einiger Zeit bekam CSN eine Mail von einer amerikanischen Mutter, deren schulpflichtige Tochter chemikaliensensibel ist. Molly stand kurz davor, die Schule verlassen zu müssen, weil es ihr täglich schlechter ging. Der Schulleiter, die Lehrer, Eltern und Mitschüler hatten Verständnis, und Molly bekam Unterstützung. Sogar der Jahresabschlussball war duftfrei, und sie konnte teilnehmen.

Die Mutter von Molly berichtete, dass sie zu 95% klarkommt und, im Gegensatz zu vorher, ihre Noten hervorragend seinen. Molly ist unter Gleichaltrigen, kommt jetzt gesundheitlich gut klar, und die anderen Mitschüler sind stolz auf sie, genau wie ihre Mutter. Nur deren Mut, mit dem Leiter der Schule zu sprechen, und dessen Offenheit und Menschlichkeit ist es zu verdanken, dass ein junger Mensch trotz Handicap seinen Weg macht.

Akzeptanz von chemikaliensensiblen Mitmenschen sollte viel öfter auf dem „kleinen Dienstweg“ erfolgen, anstatt schwer kranke Menschen fortwährend zermürbenden, Kräfte raubenden Dialogen zu unterziehen, sie sogar zu diskriminieren oder ihnen selbst minimalstes menschliches Entgegenkommen zu verwehren.

Autor: Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, Mai 2008

Literatur:

-

US Access Board, Board Policy to Promote Fragrance-Free Environments, 26.07. 2000

-

C A L I F O R N I A L E G I S L A T U R E, SENATE SUBCOMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE DISABLED SENATOR MILTON MARKS CHAIRMAN, FINAL REPORT, ACCESS FOR PEOPLE WITH ENVIRONMENTAL ILLNESS/ MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITY AND OTHER RELATED CONDITIONS, SEPTEMBER 30, 1996

-

Fachkrankenhaus Nordfriesland – KV Schleswig-Holstein, Uni Kiel, 1992

-

Fachkrankenhaus Nordfriesland – Bundesministerium für Gesundheit, 2001

-

Qualitätszirkel MCS Hamburg, 2001

-

Fachgespräch MCS im Umweltbundesamt, 04.09.2003

-

Gerald H. Ross, Services Provided at the Nova Scotia Environmental Medicine Clinic, Herbst 1994

-

MCS Definition, Multiple Chemical Sensitivity: A 1999 Consensus, Archives of Environmental Health v.54, n.3 May/Jun99

-

Nicholas A. Ashford, Low-level chemical sensitivity: implications for research and social policy, Ashford Toxicol Ind Health.1999; 15: 421-427

-

Bundesregierung Bundestagsdrucksache 13/6324 Ziffer 15, 1996

-

Presserklärung BGVV, Umweltbundesamt, Feb. 1996

-

Bundesregierung Bundestagsdrucksache 13/6324 Ziffer 15, 1996

-

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage mit BT- Drs. 13/7463, Ziff. 3, April 1997

-

Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung, 13. Wahlperiode, Drucksache 13/11125 vom 17.06.1998

-

Ärztlicher Sachverständigen Rat, Sektion Versorgungsmedizin, Bundesministerium für Arbeit, TOP 1.9, Nov. 1998.

-

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz , Fachinformation „Umwelt und Gesundheit“ Umweltsyndrome, November 2001

-

Multiple Chemical Sensitivities at Work: A Training Workbook for Working People, New York: The Labor Institute, 1993

-

Videotape „MCS: An Emerging Occupational Hazard.“ New York: The Labor Institute, 1993

-

Job Accommodation Network, Tracie DeFreitas Saab, Accommodation and Compliance Series: Employees with Multiple Chemical Sensitivity and Environmental Illness, 01/02/06.

-

Job Accommodation Network, Accommodation and Compliance Series: Employees with Multiple Chemical Sensitivity and Environmental Illness, 01.02.2006

-

EEOC GUIDANCE LETTER, US. EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION, Washington, DC 20507, JULY 24 1996

-

CAW, Multiple Chemical Sensitivity Syndrome, 2006

-

Pesticide Registration Registries: Descriptive Summary of a Survey of State Pesticide Sensitivity Registries and Evaluation of Louisiana’s Registry for Pesticide sensitive Individuals, Louisiana Department of Health and Hospitals, Dezember 2003.

-

Washington State, Pesticide Sensitivity Registry, 16.07.2007

-

Silvia K. Müller, Anerkennung von MCS durch Stadt Zürich, CSN Blog, 18.Feb. 2008

-

Umweltbundesamt, Fachgespräch zum MCS Syndrom, Sept. 2003

-

Bayrisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 17.09. 2003

-

San Francisco Department of Public Health, Mitchell H. Katz, M.D., Director of Health, February 6, 2008