Washington, DC – (17. Nov. 2008) “Mindestens einer von vier der 697.000 U.S. Veteranen des Golfkrieges 1991 leidet unter der Golfkriegskrankheit, einem Gesundheitszustand, der durch Exposition gegenüber toxischen Chemikalien, einschließlich Pestiziden und einem Medikament, das die Truppen vor Nervengiften schützen sollte, ausgelöst wurde. Bisher ist keine effektive Behandlung gefunden worden, so fasste es ein staatlicher Ausschuss, bestehend aus wissenschaftlichen Experten und Veteranen, in einem Bericht zusammen, der am Montag veröffentlicht wurde. Der Bericht stellt einen Meilenstein für die Golfkriegsveteranen dar.

Das vom US Kongress einberufene Komitee – Research Advisory Committee on Gulf War Veterans‘ Illnesses – präsentierte den Bericht gestern dem US-Staatssekretär für Veteranen-angelegenheiten, James Peake, im VA Headquater in Washington. Der vollständige 452-seitige Bericht ist auf der Webseite der Boston University School of Public Health (BUSPH) veröffentlicht.

Der umfassende Teil der wissenschaftlichen Forschung, die jetzt verfügbar ist, bezeichnet die Golfkriegskrankheit durchweg als reale Krankheit und dass sie ein Resultat neurotoxischer Exposition während des Golfkriegseinsatzes ist und dass nur wenige Veteranen sich erholt oder sich auch nur wesentlich verbessert hätten mit der Zeit, legte der Bericht dar.

Der 452-seitige Bericht bringt zum ersten Mal die ganze wissenschaftliche Forschung und die Ergebnisse der Regierungs-untersuchungen über die Golfkriegskrankheit zusammen und beantwortet viele Fragen über den Zustand.

„Veteranen des Golfkrieges von 1990-1991 hatten den Ruf, dass ihr Einsatz in der militärischen Operation ein ungeheuerer Erfolg war, der in nur kurzer Zeit erlangt wurde. Aber viele hatten das Pech, dadurch anhaltende gesundheitliche Konsequenzen davonzutragen, die schwer verstanden und für zu lange geleugnet und trivialisiert wurden“, stellte der Bericht des Komitees fest.

Der Bericht stellte weiterhin fest, dass die Golfkriegskrankheit sich im Wesentlichen von stressbedingten Syndromen unterscheidet, die nach anderen Kriegen beschrieben wurden. „Studien geben konsistent an, dass es sich bei der Golfkriegskrankheit nicht um die Folgen des Kampfeinsatzes oder anderer Stressoren handelt. Die Golfkriegsveteranen zeigten im Vergleich zu Veteranen anderer Kriege deutlich niedrigere Raten von posttraumatischem Stress auf“, schrieb das Komitee.

Der Bericht fasste zusammen: „Ein neues staatliches Forschungsengagement ist erforderlich… um das kritische Angriffsziel – die Gesundheit der Golfkriegsveteranen – zu verbessern und ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden.“ Das sei eine nationale Verpflichtung, die besonders durch die vielen Jahre, die Golfkriegsveteranen auf Antworten und Unterstützung warteten, dringlich sei.

James H. Binns, Abteilungsleiter und früherer Principal Deputy Assistant Secretary, sagte, dass der Bericht auch einen Entwurf für eine neue Administration vorsieht, die den Fokus haben solle, Möglichkeiten zu finden, die Gesundheit der Golfkriegsveteranen zu verbessern und ähnliche Konsequenzen bei zukünftigen militärischen Einsätzen zu verhindern.

Die wissenschaftliche Direktorin des Komitees, Roberta White, bestätigte, „Veteranen des ersten Golfkrieges werden seit ihrer Rückkehr vor 17 Jahren von Krankheit geplagt. Obwohl die Beweise für dieses gesundheitliche Phänomen überwältigend sind, müssen die Veteranen feststellen, dass ihre Beschwerden meist mit Zynismus und mit einer „beschuldige das Opfer“ Mentalität abgehandelt werden, die ihre Gesundheitsbeschwerden als Geisteskrankheit darstellt oder anderen als körperlichen Faktoren zuspricht.

White sagte, das, was das Komitee herausgefunden hat, „macht die Vorstellungen der Veteranen, dass ihre Gesundheits-beschwerden mit den Expositionen, die sie während der Golfkriegshandlungen ausgesetzt waren, in Zusammenhang stehen, absolut deutlich glaubhaft. Der Bericht sorgt für eine State-of-the-Art Übersicht über das Wissen hinsichtlich der Angelegenheiten um die Gesundheit der Golfkriegsveteranen, die Kliniker und Wissenschaftler belehren kann. Der Bericht bietet auch ein wissenschaftliches Grundprinzip für die neue Administration für das Verständnis hinsichtlich dieser Gesundheitsprobleme – und noch wichtiger, um durch Förderung von Behandlungsstudien eine effektive Behandlung für die Symptome der Golfkriegsveteranen zu entwickeln.“

Eine große Anzahl englischer Golfkriegsveteranen sind ebenfalls krank. „Die Anerkennung des vollen Umfanges der Krankheiten, unter denen die Veteranen des Konfliktes leiden, und der Verpflichtung, die man ihnen schuldet, ist lange überfällig“, sagte der Marshall der Royal Airforce Lord David Craig. „Sie sind Opfer des Krieges, genauso wie jeder, der von einer Kugel oder Granate getroffen wurde. Über dies hinaus sind medizinische Behandlungen für ihren Zustand notwendig, um jetziges und zukünftiges Militärpersonal mit ähnlichem Risiko zu schützen.“

Das Komitee bewertete ein breites Spektrum von Beweisen bezüglich Expositionen, die im Zusammenhang mit dem Golfkrieg standen. Seine Überprüfung beinhaltete das Inspizieren von Hunderten von Fallstudien von Golfkriegsveteranen, ausgedehnter Forschung in anderen Bevölkerungsgruppen, Studien toxischer Expositionen an Tiermodellen und Regierungsuntersuchungen, die in Zusammenhang mit den Geschehnissen und Expositionen des Golfkriegs standen.

Die Golfkriegskrankheit ist typischer Weise durch eine Kombination von Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen, persistierenden Kopfschmerzen, unerklärbarer Erschöpfung und ausgedehnten Schmerzen charakterisiert. Die Krankheit kann auch chronische Verdauungsprobleme, Atemwegssymptome und Hautausschlag einschließen.

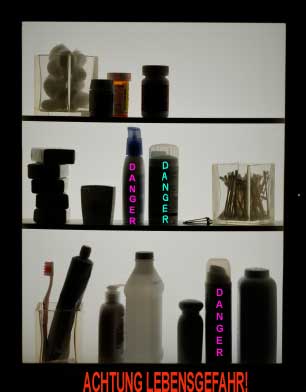

Seit ihrem Einsatz am Golf reagierte ein hoher Prozentsatz von Veteranen auf Alltagschemikalien wie Parfum, Rauch, Benzin, Reinigungsmitteln. Sie hatten Chemikalien-Sensitivität entwickelt. So hatte beispielsweise eine Studie von Kang HK, Mahan CM, Lee KY, et. al. von 1998 festgestellt, dass die Veteranen, die im Golfkrieg gewesen waren dreimal häufiger unter Chemikalien-Sensitivität (MCS) litten, als solche, die nicht dort gewesen waren. (2) Bei einer Patientengruppe des Veterans Administration Hospital in Tucson, wurde Chemikalien-Sensitivität von 86% der ehemaligen Golfkriegssoldaten berichtet. Veteranen aus einen Kontrollgruppe, die nicht im Golfkrieg waren, berichten zu 30% über MCS. (3) Weitere Studien kamen zu ähnlichen Feststellungen.

Der neue Bericht äußert, dass der wissenschaftliche Beweis „keine Frage offen lässt, dass die Golfkriegskrankheit eine reale Krankheit ist“ und er zitiert Dutzende von Forschungsstudien, die „objektive biologische Ausmaße“ identifiziert haben, die Veteranen, die unter der Krankheit leiden, von Kontrollpersonen unterscheiden. Diese Ergebnisse stünden in Zusammenhang mit Struktur und Funktion des Gehirns, Funktion des Autonomen Nervensystems, neuroendokrinen und immunologischen Veränderungen und Veränderungen der Enzyme, die den Körper vor neurotoxischen Chemikalien schützen.

Der Ausschuss bezeichnete zwei der Expositionen im Golfkrieg als durchweg kausal mit der Golfkriegskrankheit assoziiert:

1. das Medikament Pyridostigminbromid (PB), das den Truppen zum Schutz gegen Nervengiftkampfstoffe gegeben wurde;

2. Pestizide, die während des Golfkrieges weitläufig benutzt, oft überbenutzt wurden.

Das Komitee befand, dass ein Zusammenhang zwischen der Golfkriegskrankheit und verschiedenen anderen Expositionen nicht ausgeschlossen werden könne. Diese bezögen Expositionen gegenüber Nervengiftkampfstoffen, ausgeprägter Exposition gegenüber dem Rauch von brennenden Ölquellen, dem Erhalt zahlreicher Impfungen und Kombinationen neurotoxischer Expositionen mit ein.

Berichte des Verteidigungsministeriums indizieren, dass rund 100.000 Soldaten der U.S. Truppen potenziell Nervengift-kampfstoffen ausgesetzt waren, ein Ergebnis einer großen Reihe von Sprengungen irakischer Munition im Jahr 1991 in der Nähe von Khamisiyah, Irak. Im Jahr 2007 fand eine Studie, die Prof. White, Leiter der Environmental Health an der Boston University, leitete, den Beweis, dass Expositionen gegenüber den Nervengiftgasen im Niedrigdosisbereich die anhaltenden Defizite der Persischen Golftruppen verursacht haben könnten. Der Umfang der Veränderungen – weniger „weiße Hirnmasse“ und reduzierte kognitive Funktionen – korrespondieren mit dem Umfang der Expositionen, fand die Studie heraus.

Weiterhin, ergänzte das Komitee, würden Golfkriegsveteranen eine höhere Anzahl an Amyotropher Lateral Sklerose (ALS) aufweisen. Und andere Veteranen von Truppen, die sich in Fallwindrichtung der Sprengungen befanden, starben zweimal häufiger an Gehirntumoren als andere Golfkriegsveteranen.

Der Bericht befand, dass, historisch gesehen, das staatliche Golfkriegs-Forschungsprogramm nicht effektiv gewesen sei, die Golfkriegskrankheit zu adressieren. Während das Komitee neue hoffnungsvolle zukünftige Forschungsprogramme am VA und DOD lobte, merkte es auch an, dass Unterstützung von Golfkriegsforschung in den letzten Jahren dramatisch nachgelassen habe. Der Ausschuss drängte die Herausgeber der Richtlinien, künftig jährlich 60 Millionen U.S. Dollar für solche Forschungsprogramme zur Verfügung zu stellen.

Das Beratungskomitee über Golfkriegsveteranen-Krankheiten ist ein Ausschuss, der aus hochrangigen Wissenschaftlern, Experten und Veteranen besteht, die mit der Überprüfung staatlicher Forschung hinsichtlich der Gesundheit der Golfkriegsveteranen betraut sind. Das Komitee ist dem Kongress unterstellt und wurde vom Minister für „Veterans Affairs“ eingesetzt.

Autor:

Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, 18. November 2008

Literatur:

- Gulf War Research Panel Finds 1 in 4 Veterans Suffers from Illness Caused by Toxic Exposure, Boston University School of Public Health, MEDIA RELATIONS, Press Release 11 a.m. EST, November 17, 2008

- Kang HK, Mahan CM, Lee KY, et. al., Prevalence og Chronic Fatigue Syndrome among U.S. Gulf War Veterans. Boston MA: Fourth International AACFS Conference on CFIDS, 10. Oktober, 1998

- Bell IR, Warg-Damiani L, Baldwin CM, et al. Self-reported chemical sensitivity and wartime chemical exposures in Gulf War Verterans with and without decreased global health ratings. Milit. Med.1998.