Umweltkranke, die sensibel auf kleinste Spuren von Chemikalien oder auf elektromagnetische Strahlung reagieren, haben es im Alltag und Beruf schwer. Sie werden häufiger als Personen mit AIDS, Allergien, Asthma, Magenbeschwerden, Trauma oder Tuberkulose in ihrem Berufsleben diskriminiert. (1) Ihre Gesundheit und Arbeitsfähigkeit hängt von chemikalienfreien Räumlichkeiten und der Akzeptanz ihres Umfeldes ab. Leider treffen sie dabei noch viel zu häufig auf Unverständnis und Intoleranz, obwohl Chemikaliensensitivität (MCS) und Elektrosensibilität (EMS) in einigen Ländern als Schwerbehinderung anerkannt sind. (3,4,5) Die kanadische Menschenrechtskommission gab im Mai 2007 bekannt, dass sie jedem Einzelfall von Diskriminierung Umweltsensibler in ihrem Land nachgeht. (2)

Unterschiedliche Reaktion auf die Umwelt nichts Neues

Wir alle wissen und akzeptieren, dass beispielsweise Menschen mit roten Haaren und blauen Augen sehr empfindlich gegenüber Sonnenlicht reagieren und schneller einen Sonnenbrand bekommen als dunkelhäutige Menschen. Bei Reaktionen auf Chemikalien ist es schwieriger, Akzeptanz und Rücksichtnahme zu erzielen, denn man kann in diesem Fall rein vom Äußeren eines Mitmenschen her kaum beurteilen, dass er gesundheitliche Probleme durch ein Parfüm, Abgase, Putzmittel, Zigarettenrauch, Pestizide oder Farben hat. Ungefähr 15-30% der Bevölkerung gehören zur Gruppe der Chemikaliensensiblen, die mit Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, bis hin zu völligem Zusammenbruch, auf Alltagschemikalien reagieren, die anderen nichts oder kaum etwas ausmachen. (6-16) Ist eine Sensibilität eingetreten, besteht sie lebenslang und beansprucht entsprechende permanente Anpassungen. Rechtzeitiges Erkennen, Umweltkontrolle, Vermeidung Symptom auslösender Substanzen, Entgiftung und Regenerierung der normalen biologischen Körperprozesse sind der Schlüssel für Menschen mit Umweltsensibilitäten um ihre Gesundheit zu erhalten und zurückzuerhalten. (2)

Hürden im Alltag

Wie sieht es im Alltag für einen Chemikaliensensible aus, wird man diskriminiert aufgrund der Einschränkungen und besonderen Bedürfnissen? „Doch, das kommt vor“, sagt Michael, der seit mehr als 10 Jahren unter Multiple Chemical Sensitivity (MCS) leidet. „In meinem persönlichen Umfeld geht es, da weiß jeder Bescheid und richtet sich danach. Solche Sachen wie, dass ein Freund extra Parfüm benutzt oder raucht, um meine Krankheit zu provozieren, kenne ich nicht. Aber durch Behörden fühle ich mich diskriminiert, dort habe ich nie richtiges Verständnis erfahren. Im Gegenteil, und das finde ich nicht korrekt. Meine Schwerbehinderung ist anerkannt, die MCS inklusive. Trotzdem muss man sich blöde Sprüche von parfümierten Angestellten anhören, die nicht gewillt sind, ein Fenster zu öffnen, weil sie dann frieren würden. Ich hocke da und soll einen Antrag ausfüllen und kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Schrift sieht unmöglich aus, weil das Gehirn schon krampft und die Motorik nicht richtig will. Dass Gekrakel wird dann als nächster Punkt kritisiert. Schlussendlich schwankt man irgendwie aus dem mit Papier und Akten vollgestopften Raum und ist mindestens für den Rest dieses Tages im Eimer. Wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich alles, was nur geht, telefonisch oder schriftlich zu regeln, doch manchmal muss man eben persönlich erscheinen. Das empfinde ich schon als diskriminierend, vor allem, weil ich selbst nichts für meine Situation kann, ich habe sie nicht verursacht und sie mir auch nicht ausgesucht“, erläutert der durch Lösemittel und Pestizide am Arbeitsplatz geschädigte junge Mann.

Umweltkrankheiten als Schwerbehinderung anerkannt

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Chemikaliensensitivität (MCS) mit dem Krankheitscode T78.4 einklassifiziert. Als Behinderung kann die Erkrankung in Deutschland und einigen anderen Ländern behördlich anerkannt werden (3,4,5).

In Deutschland wurde MCS, laut Auskunft des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung vom 14.09.2005, in den „Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit“ neu eingegliedert. Die Änderung wurde deswegen durchgeführt, weil sich viele Betroffene durch die Einstufung von 2004 für CFS und MCS diskriminiert fühlten und ein Teil der Ärzteschaft um diese Änderung gebeten hatte. Beide US Access Board waren unter Ziffer 26.3 „Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, psychische Traumen“ gelistet. Seit der Neueingliederung 2005 werden MCS und CFS unter Ziffer 26.18 „Haltungs- und Bewegungsaperrat, rheumatische Erkrankungen“ geführt. Nun kann beim Vorliegen einer besonders schweren MCS ein GdB von mehr als 50 anerkannt werden. (17)

In den USA ist MCS sogar schon seit 1992 vom zuständigen Department HUD als Schwerbehinderung anerkannt. (5) Den Erkrankten wird von US Behördenseite in erster Linie dadurch geholfen, dass zunehmend Wohnraum, öffentliche Gebäude und Arbeitsplätze für deren besondere Bedürfnisse angepasst werden. Die amerikanische Behörde – US Access Board – setzt sich intensiv mit Modalitäten auseinander, die es Behinderten ermöglichen sollen, öffentliche Gebäude zu betreten und an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können. Mit diesem Abbau „unsichtbare Barrieren“ sollen Chemikalien- und Elektrosensible die Möglichkeit erhalten, am Leben teilzunehmen. So gibt es in der Stadt San Franzisko bspw. keine öffentliche Versammlung, in der Duftstoffe oder Zigarettenrauchen erlaubt wäre. Auf chemische Reinigungsmittel wird vor einer Veranstaltung ebenso verzichtet, wie auf das Versprühen von Pestiziden in einem bestimmten Zeitrahmen davor. (18)

Auch im Bildungsbereich geht man in den USA und Kanada den Chemikaliensensiblen bereits sehr entgegen. Über 30 Universitäten und zahlreiche Schulen sind duft- und weitgehend chemikalienfrei. Das ist ein nicht einfach durchzuführendes Entgegenkommen und deshalb besonders hoch einzuschätzen. (19)

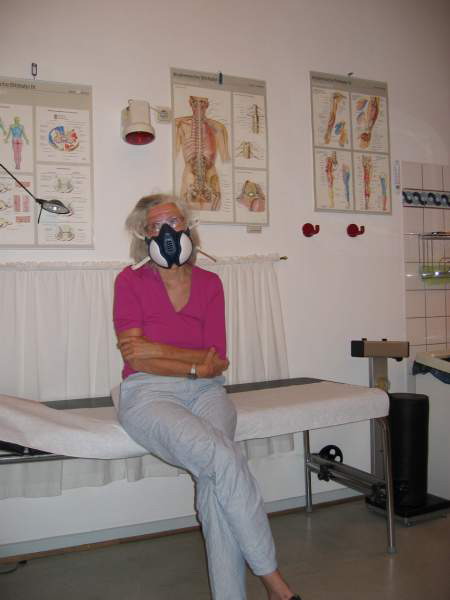

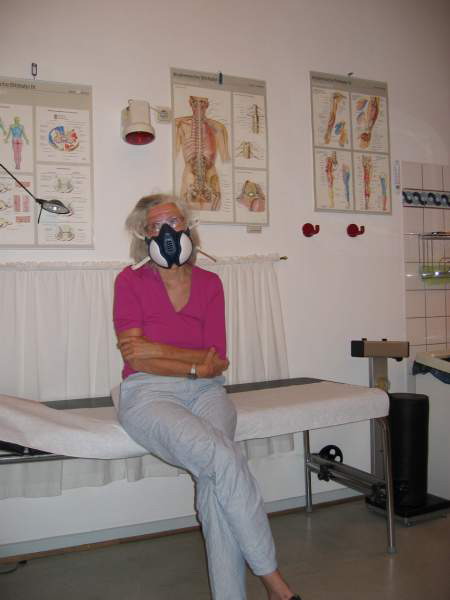

Elektrosensible haben es besonders schwer

Wer auf Strom und Strahlung reagiert, ist durch die ständig zunehmende Belastung sehr beeinträchtigt und hat noch weniger Rückzugsrefugien als vergleichsweise Chemikaliensensible, von der Akzeptanz dieser relativ neuen Umweltsensibilität in der Gesellschaft und bei Behörden ganz zu schweigen.

Meika ist seit 3 Jahren sehr schwer elektrosensibel und lebt zeitweilig in der Natur, um ihrem Körper Ruhe zu gönnen. „Ich sage fast niemandem, weshalb es mir schlecht geht und was mit mir los ist, schon gar nicht bei einem Arzt oder einer Behörde. Es glaubt einem keiner und man wird mit Elektrosensibilität angeschaut, als sei man komplett irre. Das tue ich mir nicht mehr an. Helfen können die mir sowieso nicht. Also, warum dann sagen, ich habe Elektrosensibilität und kriege ein furchtbares Stechen im Kopf durch ihr Handy?“ Oder: „Herr Doktor ich bin elektrosensibel, was soll ich tun?“ „Nein, ich mache mich nicht selbst zur Irren, ich sage nichts und versuche irgendwie durchzukommen. Aber eins kann ich sagen, ein Zuckerschlecken ist das nicht, mein Leben habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe eine superteure akademische Ausbildung und bin wirklich hochqualifiziert gewesen. Geldsorgen hatte ich nie und meine Karriere ging pfeilgerade nach oben. Jetzt komme ich mir manchmal wie ein Penner vor, wenn ich mich in ein entlegenes Tal im Wald verschanze und mich dort zum Ausruhen auf eine Bank für Wanderer lege. Noch habe ich Erspartes, aber es schmilzt, und was kommt dann? Ich weiß es nicht. Hilfe durch Behörden? Darauf zähle ich nicht, ich würde mir nur selbst etwas vormachen“, berichtet die promovierte Informatikerin, die aufgrund ihrer hohen Qualifikation früher weltweit im Einsatz war.

Manche Länder sind in Bezug auf Elektrosensibilität verständnisvoller

In Schweden ist die Wissenschaft und Aufklärung hinsichtlich Elektrosensibilität wesentlich weiter, dies hat in dem skandinavischen Land zu einer Anerkennung von Elektrosensibilität als Schwerbehinderung geführt. Es gibt dort bspw. sogar schon Klinikabteilungen mit Elektrosmog kontrollierten und strahlungsfreien Abteilungen. (3) In den USA kommt man den Elektrosensiblen ebenfalls bereits entgegen, sie können sich vor öffentlichen behördlichen Versammlungen nach Belastungsquellen am Veranstaltungsort erkundigen, was wenigstens ein erster Schritt in Richtung Akzeptanz der Existenz solcher Überempfindlichkeiten ist.

Arbeiten bis zum Umfallen

Schwindel, rasende Kopfschmerzen, die Konzentrationsfähigkeit im Keller, der Blick zunehmend verschwommen, und es sind noch Stunden hin bis zum Feierabend. Eine Szenerie, die einem Albtraum gleicht. Nur leider stellt sie die Realität dar, in der mancher Chemikaliensensible, der noch arbeitsfähig ist, seinen Alltag fristen muss. Zuhause kann man Auslöser leicht verbannen, auf dem Arbeitsplatz, im Alltag oder in der Freizeitgestaltung ist man auf das Wohlwollen der Mitmenschen angewiesen. Sieht die Kollegin es nicht ein, auf ihr Parfüm und Haarspray zu verzichten, weil sie sich sonst „in ihrer Freiheit eingeschränkt“ fühlt und der Chef nur ein müdes Achselzucken oder einen lockeren Spruch zur Situation übrig hat statt einschneidende Maßnahmen anzuberaumen, ist Leiden oder Aufgabe des Arbeitsplatzes für Erkrankte angesagt. Dass jeder Mensch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und saubere Luft zum Atmen hat, interessiert oft niemanden.

Diskriminierte Umweltkranke setzen sich zur Wehr

Nicht verwunderlich daher, was Wissenschaftler der Kent University / USA in diesem Zusammenhang herausfanden. Nämlich, dass Menschen, die sensibel auf ihre Umwelt reagieren, häufiger als Personen mit AIDS, Allergien, Asthma, Magenbeschwerden, Trauma oder Tuberkulose in ihrem Berufsleben diskriminiert werden. (1) Doch mittlerweile streben diese durch ihre Umweltsensibilitäten benachteiligen Menschen vergleichsmäßig öfter als andere Behinderte Prozesse an, damit sie ohne Einschränkungen und gesundheitliche Reaktionen arbeiten können. Häufig gehen diese Prozesse sogar zugunsten der behinderten Personen aus, denn Menschen mit Umweltsensibilitäten stehen, wie jedem anderen Behinderten, Rücksichtnahme und Anpassungen im Alltag und besonders im Berufsleben zu. Werden Rücksichtnahme und Anpassung nicht gewährt, stattdessen Schikanen oder Mobbing hochgefahren, kann von Diskriminierung Behinderter gesprochen werden.

Menschrechtskommission wird für Umweltkranke tätig

Doch es gibt Lichtblicke, die eine Tendenz von zunehmendem Verständnis für Umweltsensible aufzeigen. In Kanada beginnt sich die Situation für Umweltkranke seit längerem zu ändern. Das Land hat schon vor Jahren Weitblick gezeigt, indem man die erste staatliche Umweltklinik weltweit errichtete. Die Wartezeit für die Klinik ist lang, denn die Erfolge können sich sehen lassen. (20) Nun ist Kanada uns wieder einen Schritt voraus. Mitte des Jahres 2007 hat die kanadische Menschenrechtskommission sehr deutlich bekundet, dass sie für Menschen mit Umweltsensibilitäten ganz besonders eintritt. Die Behörde ist sich dessen bewusst, dass ein ernstzunehmend hoher Anteil der Bevölkerung unter Umweltsensibilitäten leidet. Darunter sind in erster Linie, Chemikalien- und Elektrosensibilität zu verstehen. Durch einem, fast hundertseitigen Bericht, den die kanadische Menschenrechtskommission in Auftrag gegeben hatte, um einen Überblick über den wissenschaftlichen Stand dieser Erkrankungen zu gewinnen, kam man u. a. zu folgender Erkenntnis: Die Erkrankten verspüren neurologische und zahlreiche andere beeinträchtigende Symptome. Vermeidung der Auslöser ist essentiell für sie, um ihre Gesundheit zurückzuerhalten. Hieraus wurden Richtlinien abgeleitet. (2)

Richtlinien der kanadischen Menschenrechtskommission (CHRC):

Personen mit Umweltsensibilitäten verspüren eine Reihe von negativen Reaktionen gegenüber Umweltagenzien bei Konzentrationen, die weit unter dem liegen, was „Normalpersonen“ beeinträchtigt. Dieser medizinische Zustand ist eine Behinderung, und diejenigen, die mit Umweltsensibilitäten leben müssen, stehen unter dem Schutz des Canadian Human Rights Act (Gesetzgebung der kanadischen Menschenrechtskommission), welche die Diskriminierung einer Behinderung verbietet. Die kanadische Menschenrechtskommission wird jede Anfrage und jeden Beschwerdevorgang von Personen verfolgen, die glauben, dass er oder sie aufgrund einer Umweltsensibilität diskriminiert wurden. Wie Andere mit einer Behinderung, wird vom Gesetz her verlangt, denjenigen mit Umweltsensibilitäten entgegenzukommen.

Das CHRC spornt Arbeitgeber und Dienstleister an, Eigeninitiative zu zeigen in diesen Belangen und hinsichtlich der Sicherstellung, dass ihre Arbeitsplätze und Einrichtungen für Personen mit einer großen Bandbreite von Behinderungen zugänglich sind. Erfolgreiche Anpassungen für Personen mit Umweltsensibilitäten erfordern innovative Strategien, um Expositionen gegenüber Auslösern aus der Umwelt zu reduzieren oder zu eliminieren. Diese schließen ein: Entwicklung von Richtlinien für die Durchsetzung von Duftstoffverboten und Vermeidung von Chemikalien; Vereinbarung von Ausbildungsprogrammen zur Erreichung freiwilliger Einhaltung solcher Richtlinien; Minimierung von Chemikalieneinsatz und Kaufen von schadstoffarmen Produkten; Benachrichtigung von Mitarbeitern und Kunden im Vorfeld von Bau- oder Umbauarbeiten und Reinigungsaktivitäten. Solche Maßnahmen können Verletzungen und Krankheiten verhindern, Kosten, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken reduzieren. (2)

Rücksicht auf Umweltkranke kommt allen zugute

Zahlreiche Behörden und Institutionen verschiedener Länder, die sich ernsthaft mit der besonderen Problematik und den Bedürfnissen von Umweltsensiblen beschäftigen, kamen durch ihre intensive Auseinandersetzung mit der Thematik zu einer wichtigen Erkenntnis: Was besser für diese sensibilisierten Menschen ist, kommt dem Befinden aller zugute und dient der Produktivität, sowie dem Erhalt von Arbeitskraft und Gesundheit. Es bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnisse sich weltweit durchsetzen.

Autor: Silvia K. Müller, CSN – Chemical Sensitivity Network, September 2007

Literatur

- Vierstra CV, Rumrill PD, Koch LC, McMahon BT., Multiple chemical sensitivity and workplace discrimination: the national EEOC ADA research project, Work. 2007;28(4):391-402

- Margaret E. Sears, Canadian Human Rights Commission, Policy on Environmental Sensitivities, Mai 2007

- Johansson O. Electrohypersensitivity: State-of-the-Art of a Functional Impairment. Electromagn Biol Med. 2006;25:245-258.

- BMGS Berlin, Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit, Anhaltspunkte 2005

- HUD, Carole W. Wilson, Associate General Counsel for Equal Opportunity and Administrative Law, Memorandum Multiple Chemical Sensitivity Disorder and Environmental Illness as Handicaps, March 5, 1992

- Wallace, Nelson, Kollander, Leaderer, Bascom, Dunteman – Indoor air quality and work environment study. Multivariate statistical analysis of health, comfort and odor perceptions as related to personal and workplace characteristics. US Environmental Protection Agency vol. 4, EPA Headquaters Buildings. Atmospheric Research and Exposure Assessment Laboratory. 1991

- Meggs, Dunn, Bloch, Goodman, Davidoff – Prevalence and nature of allergy and chemical sensitivity in a general population. Arch Environ Health 1996

- Bell, Schwartz, Peterson, Amend – Self-reported illness from chemical odors in young adults without clinical syndromes or occupational exposures. Arch Environ Health. 1993

- Bell, Schwartz, Peterson, Amend, Stini – Possible time-dependent sensitization to xenobiotics: self – reported illness from chemical odors, foods and opiate drugs in an older adult population. Arch Environ. Health. 1993

- Kreutzer R, Neutra RR, Lashuay N., Prevalence of people reporting sensitivities to chemicals in a population-based survey. Am J Epidemiol. 1999 Jul 1;150(1):13-6

- Morrow, Ryan, Hodgson, Robin – Alternations in cognitive and psychological functioning after organic solvent exposure. J Occup Med. 1990

- Maschewsky – MCS und Porphyrinopathien. Zeitung für Umweltmedizin 1996

- Stanley M. Caress, Anne C. Steinemann, A Review of a Two-Phase Population Study of Multiple Chemical Sensitivities, State University of West Georgia, Carollton, Georgia, USA; Georgia Institute of Technology, Atalanta, Georgia, USA. Environmental Health Perspectives, Sept. 2003

- Caress SM, Steinemann AC, Waddick C. Symptomatology and etiology of multiple chemical sensitivities in the southeastern United States. Arch Environ Health 57(5):429-436, 2002

- Caress SM,Steinemann AC., Prevalence of multiple chemical sensitivities: a population-based study in the southeastern United States, Am J Public Health. 2004 May;94(5):746-7

- Caress SM,Steinemann AC, National prevalence of asthma and chemical hypersensitivity: an examination of potential overlap. J Occup Environ Med. 2005 May;47(5):518-22.

- BMGS Berlin, MCS Ziffer 26.18, Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit, Anhaltspunkte 2005

- US Access Board, Access Board Policy, Juli 2000

- Silvia K. Müller, Duftverbot an über 30 Universitäten, CSN, Mai 2007

- Fox RA,Joffres MR,Sampalli T,Casey J.The impact of a multidisciplinary, holistic approach to management of patients diagnosed with multiple chemical sensitivity on health care utilization costs: an observational study,J Altern Complement Med. 2007 Mar;13(2):223-9.